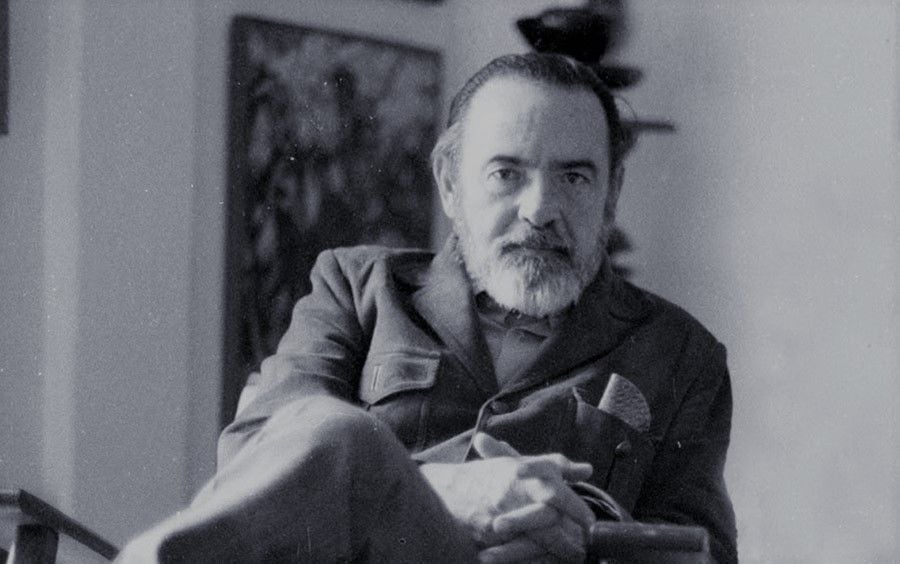

Se cumplen cien años del nacimiento, en La Habana, del poeta Eliseo Diego y la ocasión es propicia para volver a explorar su saludable posteridad ¿Por qué sigue tan vivo Diego, cuando tantos de sus contemporáneos son olvidados, algunos con total injusticia, otros por el implacable envejecimiento de la literatura del siglo XX en época tan vertiginosa como la nuestra?

No intentaré dar una explicación acabada a la vigencia de Diego, como poeta y prosista. Me limitaré a explorar su idea de la literatura como razón suficiente de esa trascendencia. A diferencia de otros textos, en los que me he concentrado en la poesía y su relación con la historia, aquí me detendré en sus ensayos.[1] La ensayística de Diego ofrece un repertorio de lecturas donde se traza una visión específica de la literatura.

Cintio Vitier y Fina García Marruz, los dos escritores más cercanos a Diego, fueron, además de poetas, críticos profesionales. La voluminosa ensayística de ambos hace resaltar, por contraste, la modesta extensión de la obra crítica de Diego. Tal vez por eso mismo, y por su larga experiencia como traductor, Diego utilizó la crítica como testimonio de una noción personal de la literatura. Los ensayos de Diego, menos exegéticos e interpretativos, eran, sobre todo, confesiones de querencias literarias.

Las afinidades electivas

El ejercicio controlado de la crítica, en Eliseo Diego, respondía a una percepción de sí como escritor de oficio, antes que como intelectual u “hombre de letras”. Esa discreción, en la víspera del triunfo de la Revolución cubana, con un par de poemarios publicados —En la Calzada de Jesús del Monte (1949) y Por los extraños pueblos (1958)– y dos libros de prosa —En las oscuras manos del olvido (1942) y Divertimentos (1946)–, daba a Diego un carácter espectral dentro de la literatura cubana.

En una entrevista que hiciera Luis Peraza Jr. a Severo Sarduy, en Diario de la Marina, en diciembre de 1958, el joven escritor camagüeyano aseguraba que Eliseo Diego era el “mejor poeta cubano”. Virgilio Piñera, decía Sarduy, era la “figura más completa” de la literatura cubana, pero Diego, el mejor poeta. El periodista le pregunta entonces si “Diego es su amigo”, a lo que responde Sarduy: “jamás lo he visto. He llegado a pensar que es una ficción”.[2]

Un buen punto de partida para reconstruir los afectos literarios de Diego es la conferencia “Esta tarde nos hemos reunido”, pronunciada en el Lyceum de La Habana en 1958, y publicada al año siguiente en la Nueva Revista Cubana. Ahí arrancaba reiterando su certidumbre de no ser un “hombre de letras”, como Swinburne o Johnson, Francisco de Quevedo o Juan Ramón Jiménez.[3] Prefería asumirse a sí mismo como un hombre ordinario que escribe, no como un letrado, y sus modelos eran entonces Hans Christian Andersen, François Villon y el infante don Juan Manuel.

Es entonces que encontramos una de las más claras formulaciones de lo que Eliseo Diego entendía por un escritor y una obra literaria. A diferencia del letrado, que opera con abstracciones, el “hombre normal” que se dedica a la escritura tiene que ser capaz de ver la “realidad escueta”.[4] Aunque fue gran admirador de autores de muy diversas nacionalidades, como el austriaco Franz Werfel, a quien decía “querer como a un amigo”; del húngaro Sándor Petöfi, a quien tradujo; o de los mexicanos Efraín Huerta y Carlos Pellicer, que llamaba “hermanos”, Diego distinguía, en los “infatigables anglosajones”, aquella capacidad de mirar de frente la “realidad escueta”.

Curiosamente, en esa conferencia de 1958, además de en británicos y estadounidenses a los que atribuía la mirada de lo pequeño, como Robert Louis Stevenson, Archibald MacLeish o G. K. Chesterton, fijaba la atención en la novela El gran Meaulnes (1913) de Alain-Fournier. Aseguraba que el “secreto” de aquella ficción, escrita poco antes de la muerte de su autor en la batalla de Verdún, no residía en la “fiesta, los niños, el piano, las risas o el sordo rumor inalterable del invierno”, sino en los “lugares, las estancias, los sitios donde se está”.[5]

A José Lezama Lima, quien asoció los Divertimentos (1946) de Diego con El gran Meaulnes (1913), lo que atraía de esta novela era, justamente, “el baile sorprendido”, su “fauna bruñida por el rocío”, en referencia a los tipos sociales que aparecían en la ficción de Fournier.[6] Lezama incluyó el libro de Fournier, junto con Al revés (1884) de Joris-Karl Huysmans y Locus Solus (1914) de Raymond Roussel, dentro de su famoso Curso Délfico, un ejercicio de pedagogía literaria que el autor de Paradiso emprendió desde su casa en los años setenta. Pero a Diego, más que la fiesta, la aventura o los arquetipos, lo que interesaba de El gran Meaulnes era la poética del espacio: el bosque, la finca, el jardín, el pozo, el salón, la escalera, la lámpara colgante: “No pueden ser más secas estas descripciones de lugares, hechas como de soslayo. Y sin embargo, cuando terminamos la novela nos queda como única impresión una avasalladora nostalgia de estos sitios. Comprendemos entonces que toda la aventura no ha sido más que una deslumbrante iluminación de sus espacios”.[7]

En la propia poesía de Eliseo Diego hubo siempre una fijación con los objetos y los espacios. Allí están sus calles y casas, sus vasijas y espejos, sus peces y gatos, sus barajas y grabados. Pero sería equivocado circunscribir los misterios de esa “realidad escueta” a lo físico. Una de las obsesiones que recorre la obra de Diego es el tiempo, que lo mismo adopta la forma de un lunes o un jueves, que de una eternidad. Al tiempo o, más bien, a los cambiantes rostros de las horas, dedicó el poeta algunas de sus mejores composiciones.

Sus lecturas de ficciones anglófonas, como Orlando: una biografía (1928) de Virginia Woolf y Absalom, Absalom! (1936) de William Faulkner, dan cuenta de esa otra dimensión del misterio. En ambas novelas, Eliseo Diego encontraba una sedimentación histórica del tiempo, que hacía del presente –de cada presente– la cifra de un pasado interminable. Orlando era un personaje que atravesaba cuatro siglos de la historia británica, entre el periodo isabelino y el victoriano, y los Sutpen, en la novela de Faulkner, condensaban una experiencia secular de esclavitud y pobreza en aquel microcosmos del Mississippi que era el condado imaginario de Yoknapatawpha.

La lectura de Faulkner permite matizar una corriente crítica que ha ubicado a Eliseo Diego, como a la mayor parte de la literatura producida por el grupo Orígenes, en Cuba, dentro de una tradición hispano católica poco sensible a los problemas de la desigualdad y el racismo en el Caribe.[8] Aunque fue un escritor muy alejado de cualquier modalidad de literatura comprometida, Eliseo Diego asoció la fuerza narrativa de Faulkner a su capacidad de representación del drama social del Sur de Estados Unidos después de la Guerra de Secesión. Las aristocracias venidas a menos, los granjeros blancos pobres y las masas de negros que salían de la esclavitud, para ser avasallados bajo las leyes Jim Crow, eran presencias y, a la vez, ausencias decisivas en El sonido y la furia (1929), Mientras agonizo (1930) y Luz de agosto (1932). Dice Diego:

La raza negra, vemos, ha resistido como el hueso de una fruta que fuese brutalmente macerada; y de ese hueso o semilla vuelven a brotar las floraciones inocentes. Por larga tradición, la enfermedad o la locura, y el pecado, forman una pareja cuyos opuestos son la salud y la inocencia. En el mito de William Faulkner los negros ocupan el vórtice de luz tranquila en torno al cual gira el torturado torbellino de los malditos.[9]

Aquella afición por la literatura angloamericana fue compartida por Eliseo Diego con otros escritores del grupo Orígenes, como el crítico José Rodríguez Feo, codirector, junto con José Lezama, de la conocida revista cubana. Pero en el Diego lector se abrían rutas no tan transitadas por Rodríguez Feo, cuya formación en Harvard lo inclinó poderosamente a favor del “american Modernism”: Eliot, Pound, Stevens, Crane, Moore, Williams… La pasión de Diego por la literatura fantástica y de aventuras, infantil y juvenil (Andersen y los Grimm, C. S. Lewis y Salgari) lo familiarizó más con narradores y viajeros británicos como Robert Louis Stevenson y Wilkie Collins y la neozelandesa Katherine Mansfield.

En La piedra lunar (1868) de Collins, Eliseo Diego encontraba el melodrama entremezclado con una historia de diamantes, funámbulos y ladrones, y en los cuentos de Katherine Mansfield disfrutaba “la frescura, la inmediatez esencial de las visiones dentro del mundo de las experiencias y los sentimientos humanos”.[10] En poesía, Diego también leyó más –y tradujo, en ese libro espléndido que es Conversación con los difuntos (1991) que publicó Diego García Elío en El Equilibrista–, a los británicos: Marvell, Gray, Browning, Patmore, Dowson, Kipling, Chesterton, La Mare y Yeats.

Pero en Conversación con los difuntos, como ha recordado recientemente Gustavo Pérez Firmat, no todos los poetas traducidos eran británicos.[11] Había un español, sevillano por más señas, José María Blanco White –quien raras veces es leído como poeta–, una mujer y feminista estadounidense, Edna St. Vincent Millay, y el gran poeta negro norteamericano Langston Hughes. No justificó Diego aquellas versiones suyas, más allá de la boutade de que traducía a esos muertos porque eran sus amigos, pero es fácil advertir que llevó al español aquellos poemas donde hablaba la misteriosa “realidad escueta”.

“La noche” de White era una plegaria católica a los “innumerables orbes cegados” de unas “tinieblas” que eran, en verdad, luces de engaño. El “remero del mar amarillo” y “la vasija india” de Millay eran objetos mimados por la propia visión poética de Diego. Incluso Hughes, un poeta tan diferente, aparece en Conversación con los difuntos, más cerca de Diego que de su gran amigo cubano, Nicolás Guillén. Los “viejos políticos”, “Susana Jones vestida de rojo”, la “cruz del padre blanco y viejo”, la “pequeñita amante muerta”, el “suicida” y el “hermano más oscuro”, que mandan a “comer en la cocina”, y que es “hermoso” y que “también es América” recuerdan no pocos personajes de En la Calzada de Jesús del Monte y Por los extraños pueblos.[12]

Amigos distantes y hermanos de México

En aquel libro, no de traducciones sino de poemas apropiados, Eliseo Diego llamaba a los escritores británicos sus “amigos distantes”.[13] En varios de sus ensayos sobre escritores latinoamericanos, sin embargo, prefería referirse a algunos contemporáneos suyos, especialmente en México, como sus “hermanos”. Un recorrido por las lecturas latinoamericanas de Diego revela que así como buscaba lo semejante en literaturas de otras regiones y lenguas, elegía, con frecuencia, lo distinto en las letras que le eran propias.

Eliseo Diego se formó como escritor en un campo intelectual que no podía ser más heterogéneo. En el grupo Orígenes había escritores tan diferentes como José Lezama Lima y Virgilio Piñera, Fina García Marruz y Lorenzo García Vega, Gastón Baquero y Ángel Gaztelu. Su parquedad crítica tenía como reverso una tolerancia de lecturas, que lo aproximaron diáfanamente a escritores cubanos de generaciones anteriores, como Nicolás Guillén y Onelio Jorge Cardoso, o de la nueva promoción de los sesenta como Luis Rogelio Nogueras y Raúl Rivero.

Las lecturas latinoamericanas de Eliseo Diego parten de tres referentes en siglo XIX: José María Heredia, Rubén Darío y José Martí. A los tres los leyó sin rastros del monarquismo martiano que a veces se percibe en contemporáneos suyos. En un raro escrito sobre Heredia, definía al poeta del Niágara, radicado en México a principios del siglo XIX, como un romántico que desafiaba las convenciones del romanticismo. Como en la propia cascada, había en Heredia una “violencia”, una “furia” que llevaba al idioma a “comparecer en otro tiempo del arte, aquel que a la vez fluye y permanece”.[14] Y agregaba, en una formulación de gran profundidad política, que esa furia vinculaba el destino del poeta desterrado con el de los indios y negros sojuzgados por el imperio español.

En un texto leído en el homenaje a Rubén Darío de Casa de las Américas, en enero de 1967, con el doble motivo del cincuentenario de la muerte y el centenario del nacimiento del poeta nicaragüense, se planteaba la pregunta por la posteridad. Para Diego no había duda de que Darío superaba la prueba del tiempo y la confirmación estaba en las marcas de su lírica en la lengua. “No en su retórica fácil”, decía, “sino en el idioma que nos sirve a todos”.[15] A cinco décadas de su muerte, “Darío comenzaba a darnos sus lecciones”, que se resumían en un: alcanzar “la sencillez terrible” de un verso como “yo soy aquel que ayer no más decía”.[16]

Tanto Heredia como Darío habían practicado estilos cambiantes, entre el neoclásico y el romántico del primero, y entre el parnasiano y el modernista del segundo. Diego, en cambio, fue un poeta del mismo estilo siempre, que nunca cejó en la búsqueda de lo que, a propósito de Martí, llamó “la insondable sencillez”. Martí también cambió, entre Ismaelillo (1882) y Versos sencillos (1891), pero el Martí de Diego era este último. En ese Martí “no había voluta ni canto dorado, recoveco de pasta roja, redundancia alguna. ¡Tanta sencillez escapa, inapresable exhalación, al siglo XIX!”.[17] Aunque hay al final un momento de afecto cívico, el ensayo de Diego sobre Martí se cuida de cualquier sensiblería patriótica.

¿Qué otros poetas latinoamericanos admiró Eliseo Diego? Sus ensayos guardan apuntes sobre Gabriela Mistral y César Vallejo. De la primera, especialmente la Mistral de Desolación (1922) y Tala (1938), decía que “había sacudido la mucha doblez, la harta hipocresía que sepultó en América el verdadero sentimiento cristiano”.[18] Del segundo decía que su fuerza no estaba únicamente en la literatura sino en la historia cultural de la región, en “el corazón de los pueblos y el idioma nuestros”.[19] No era retórica: como católico Diego creía firmemente que la gran literatura se consumaba fuera del texto: en la comunión entre la palabra y el lector.

También leyó con provecho Eliseo Diego a sus cómplices en la traducción de la poesía norteamericana: los tres nicaragüenses Salomón de la Selva, José Coronel Urtecho y Ernesto Cardenal. Uno de los poemas más religiosos del poeta cubano, “Súplica desde Nicaragua”, incluido en el cuaderno Cuatro de oros (1991), fue una plegaria católica en la que se invocaban aquellos poetas centroamericanos por medio de la dedicatoria a Coronel Urtecho y el diálogo político con Cardenal.[20] Pero también en Conversación con los difuntos (1991) recordaba los amores de Salomón de la Selva con Edna St. Vincent Millay y las traducciones que de ella hicieron Coronel Urtecho y Agustí Bartra en Renacencia (1978).[21]

Para Eliseo Diego era toda una revelación que en países pequeños del Caribe y Centroamérica, como Cuba y Nicaragua, fuertemente sometidos a la hegemonía de Estados Unidos, se hubiesen desarrollado corrientes intelectuales muy familiarizadas con la poesía norteamericana. En Cuba, durante la primera mitad del siglo XX, vivieron algunos de los mayores traductores al español de la poesía, la narrativa y el ensayo de Estados Unidos: José Manuel Valdés Rodríguez, Jorge Mañach, Eugenio Florit, Lino Novás Calvo, José Rodríguez Feo y el propio Diego.

Decíamos más arriba que cuando Diego leía y traducía a escritores anglófonos, buscaba lo semejante, y que cuando se acercaba a los de su lengua, privilegiaba la flexibilidad. Prueba al canto es su lectura de Julio Cortázar, condensada en la reseña que hizo de Todos los fuego el fuego (1966). Leal admirador de Jorge Luis Borges, Diego advertía en la obra del Cortázar de la primera mitad de los sesenta –cuyo culmen fue Rayuela (1963)– un giro en la tradición literaria argentina que comenzaba a escapar a la “presencia todopoderosa de Borges”.[22] El estilo de Cortázar nacía del diálogo con Borges para internarse en el territorio heterogéneo y disparejo del boom:

Atento más bien a su propia jerarquía ancestral de contador de fábulas que a las solicitaciones de la historia de la literatura, Cortázar se ha hecho de un estilo de gran flexibilidad que si en algún momento de su producción anterior parecía inclinarse hacia el rumor de pausas sabiamente manejadas, se ha vuelto casi indiscernible de la trama, plegándose a la acción como la piel a la serpiente. Un estilo que no dice las cosas, sino que se amolda a ellas, pero no a su contorno, sino, por decirlo así, a su centro, lo que le permite presentarnos la esencia de la chamusquina en el velario del circo romano.[23]

La misma flexibilidad llevó a Diego a sostener una larga y suscitante conversación con dos poetas centrales del siglo XX mexicano: el comunista Efraín Huerta y el católico Carlos Pellicer. Contaba Eliseo haber leído a Huerta desde los años de la revista Taller (1938-1941), que se vendía en La Habana, en la librería La Victoria de la calle Obispo, donde “pontificaba con el enorme tabaco entre los dedos largos y finos, risueño y mordaz” el joven José Lezama Lima. Lo que más atrajo de la poesía de Huerta a Diego fue su “encuentro entre el tiempo de vivir y el tiempo de escribir”, algo que muy pocos escritores lograron en vida:

Estaba como enamorado del tiempo en que vivía, de la astilla de universo que fue su hogar, y la llamó de tú como a la mujer que uno ama. Todo lo que escribió tuvo una inmediatez desgarradora, como si se aferrase a cada visión con un ansia impaciente, apasionada. Dice de su poema “Canto a la liberación de Europa” que recibió la noticia del desembarco angloamericano a la una de la madrugada, y que “el poema estuvo listo en un par de horas”.[24]

A Pellicer lo recordaba con un “porte militar”, que desentonaba con su profundo pacifismo. Pero aquel porte había servido para infundir respeto entre los jóvenes poetas revolucionarios que, en enero de 1967, en Varadero, quisieron fusilar en ausencia a Rubén Darío por decadente, imperialista y oligarca. Contaba Diego que, en aquel congreso organizado por Casa de las Américas, Pellicer había tronado contra “los malhablantes de Rubén Darío, que olvidan o desconocen no sólo al poeta, sino al hombre de América que en gran medida fue”.[25]

Eliseo Diego estaba convencido de que las pruebas de la vigencia de Darío, aportadas por Carlos Pellicer, en 1967, podían aplicarse al gran poeta tabasqueño, que cantó a los trópicos y los mares, las horas y los meses. Pruebas de la vida después de la muerte, de la aurora después del crepúsculo. Pruebas, al fin, de una trascendencia que perfectamente podemos atribuir al propio Diego, ese poeta cubano de la memoria, las calles y los sueños, que, como su antepasado José María Heredia, vino a morir a México.

Notas:

[1] Rafael Rojas: “El paso de Eliseo”, en Eliseo Diego, Obra poética, Fondo de Cultura Económica, México D.F., 2003, pp. 7-15; “Tan callado el maestro: Eliseo Diego, la poesía y la historia”, La Habana Elegante, Segunda Época, Fall, 2006; Motivos de Anteo. Patria y nación en la historia intelectual de Cuba, Colibrí, Madrid, 2008.

[2] Josefina de Diego: “Una entrevista olvidada”, OnCuba, 12 de mayo de 2019.

[3] Eliseo Diego: La insondable sencillez, UNAM/El Equilibrista, México D. F., 2007, p. 16. Hay también una edición habanera, con prólogo del crítico Enrique Saínz: Eliseo Diego, Ensayos, Unión, La Habana, 2006.

[4] Ibídem, p. 21.

[5] Ibídem, pp. 23-24.

[6] José Lezama Lima: Tratados en La Habana, Universidad Central de Las Villas, Santa Clara, 1958, p. 333

[7] Eliseo Diego: ob. cit, p. 24.

[8] Cfr. Duanel Díaz: Los límites del origenismo, Editorial Colibrí, Madrid, 2005, pp. 61-120.

[9] Eliseo Diego: ob. cit, p. 71.

[10] Ibídem, p. 278.

[11] Gustavo Pérez Firmat: “Conversación entre difuntos (T. Gray, H. Padilla y E. Diego)”, Cuadernos Hispanoamericanos, 4 de junio de 2020.

[12] Eliseo Diego: Conversación con los difuntos, El Equilibrista, México D. F., 1991, pp. 35, 99-103 y 113-119.

[13] Ibídem, p. 9.

[14] Eliseo Diego: La insondable sencillez, UNAM/ El Equilibrista, México D.F., 2007, p. 425.

[15] Ibídem, p. 482.

[16] Ídem.

[17] Ibídem, p. 184.

[18] Ibídem, p. 212.

[19] Ibídem, p. 449

[20] Eliseo Diego: Cuatro de oros, Siglo XXI, México D.F., 1991, p. 93.

[21] Eliseo Diego: Conversación con los difuntos, ed. cit., pp. 96-97.

[22] Eliseo Diego: La insondable sencillez, ed. cit., p. 362.

[23] Ídem

[24] Ibídem, p. 462.

[25] Ibídem, p. 475.

|

Colabora con nuestro trabajo Somos una asociación civil de carácter no lucrativo, que tiene por objeto principal la promoción y fomento educativo, cultural y artístico. En Rialta nos esforzamos por trabajar con el mayor rigor profesional en la gestión, procesamiento, edición y publicación de los contenidos y la información. Todos nuestros contenidos web son de acceso libre y gratuito. Cualquier contribución es muy valiosa para nuestro futuro. ¿Quieres (y puedes) apoyarnos? Da clic aquí. ¿Tienes otras ideas para ayudarnos? Escríbenos al correo [email protected]. |