En 1872, año crítico de la historia de España, Paul Lafargue (Santiago de Cuba, 1842) y José Martí (La Habana, 1853) vivieron en Madrid. Pudieron haber coincidido perfectamente en algún lugar de la capital española, aunque Martí, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Madrid, se movía en círculos cubanos, y Lafargue, que había huido de Bordeaux por su papel protagónico en la Comuna, se codeaba con los grandes dirigentes socialistas españoles.

Desde septiembre de 1868, cuando estalló la Revolución en la península, España se encontraba en medio de una profunda crisis económica y política. La Constitución de 1869 proclamó la monarquía constitucional, pero el trono quedó vacío tras el derrocamiento de Isabel II, y la Corona se enfrentaba a la guerra de independencia de Cuba. La elección parlamentaria de Amadeo de Saboya calmó el ambiente, pero la doble presión opositora, desde la derecha borbónica o carlista y la izquierda republicana y federalista, no hizo más que crecer.

Los republicanos y federalistas, encabezados por el catalán Francisco Pi y Margall, se convirtieron en la primera fuerza de oposición, con más de cincuenta diputados, bajo la mayoría hegemónica de la Coalición Progresista-Liberal, que presidía Francisco Serrano. Lafargue y Martí, cada cual desde su perspectiva, pusieron la atención en aquel ascenso del republicanismo federalista español. Para Lafargue, yerno de Marx y en constante comunicación con Engels y el Consejo General de la Primera Internacional, ese republicanismo, como en la Francia de León Gambetta, era, junto al anarquismo, la gran amenaza al movimiento obrero. Para Martí se trataba de una oportunidad, limitada pero oportunidad al fin, de avanzar en la independencia de Cuba.

Contra republicanos y anarquistas

Lafargue había entrado a España en agosto de 1871 por Graus, en el Pirineo aragonés, donde fue detenido por la policía española a solicitud del gobierno de Adolphe Thiers. De Graus lo trasladaron a Huesca y allí, según contó a su esposa Laura y a Engels y como ha reconstruido Leslie Derfler en su muy completa biografía en dos volúmenes, fue liberado tras ser identificado como súbdito de la Corona española, por haber nacido en Santiago de Cuba. Según el relato del propio Lafargue, el oficial que lo liberó era un aragonés bonachón, “todo un caballero”, con quien compartió coñac, café y habano.

En San Sebastián, Lafargue se reunió con Laura y el pequeño Etiene, el único de los tres hijos del matrimonio que había sobrevivido a las enfermedades. Del País Vasco se trasladaron a Madrid a fines de año y ya para principios de 1872, el socialista cubano-francés estaba inmerso en una sección de la Federación Española, ligada a Anselmo Lorenzo, Francisco Mora, Pablo Iglesias y José Mesa, director del periódico obrero La Emancipación, donde comenzaría a escribir.

Los artículos de Lafargue en La Emancipación trasmiten con precisión las ideas de Marx y Engels sobre el socialismo español. En países de capitalismo atrasado, como España e Italia, según los fundadores del marxismo, era indispensable combatir paralelamente el republicanismo y el anarquismo. Ambas corrientes alcanzaban gran respaldo popular en amplios sectores de masas rurales, regionalistas o nacionalistas, en el contexto de Estados nacionales no plenamente integrados.

Para Lafargue se trataba de una misión a la que ya estaba acostumbrado desde su ingreso al círculo íntimo de Marx en 1868, cuando se casó con Laura. Hasta su llegada a Londres, Lafargue había sido positivista y proudhoniano, republicano y anarquista. Marx se propuso purgarle todas aquellas creencias, como se lee en las cartas con Engels y Eleonor, donde Lafargue es mencionado con desprecio como “el negrillo”, pero también con mucho interés por la fortuna de su familia en Francia y por su utilidad como agente de la Internacional en ese país y en España.

Hacia 1871, cuando llega a España, Lafargue se siente curado de su republicanismo y anarquismo juveniles –Marx mismo trataba esas corrientes como enfermedades– y era un crítico resuelto de todos los nacionalismos. Nacionalismo cubano o, al menos, interés central en la independencia de Cuba no son perceptibles en Lafargue. De hecho, Marx y Engels comentan en sus cartas de los años sesenta que si hay algún nacionalismo en Lafargue es el francés. Es por ello que, con tanta fluidez y vehemencia, Lafargue ataca a los republicanos y anarquistas españoles, a Pi y Margall y a González Morago, a los seguidores de Gambetta y Bakunin, en decenas de colaboraciones en La Emancipación.

Cuando se proclama la Primera República española, en febrero de 1873, Lafargue, después de protagonizar la gran querella con anarquistas y socialdemócratas en la Conferencia de La Haya, se encontraba residiendo ya en Londres. En Madrid, la pareja había perdido a su hijo Schnaps, como le llamaban los Marx, y la sensación con que abandonaron la ciudad era la de que la misión de Lafargue había fracasado: el republicanismo y el anarquismo seguían en ascenso dentro del movimiento obrero español.

La República como oportunidad

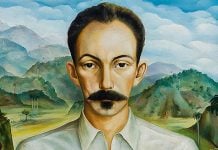

José Martí residía en España desde enero de 1871 y pudo palpar la eficacia de la prédica republicana en la península. Las Cortes españolas proclamaron el fin de la monarquía el 11 de febrero de 1873, poco después de que Amadeo de Saboya abdicara al trono. A los cuatro días, el joven José Martí, que acababa de cumplir veinte años, escribió uno de sus primeros ensayos políticos: La República española ante la Revolución cubana (1873).

Lo primero que advierte Martí es que la adopción de la forma republicana de gobierno, en España, se había producido por la vía del voto: “sobre el sufragio libre, sobre el sufragio consciente e instruido, sobre el espíritu que anima el cuerpo sacratísimo de los derechos, sobre el verbo engendrador de libertades, álzase hoy la República”. Era enfático Martí en su defensa de la república española: “hombre de buena voluntad, saludo a la República que triunfa”, “la República abre eras de felicidad para su patria”, “no prejuzgo yo actos de la República española, ni entiendo que haya de ser una República tímida o cobarde”.

Pero intuía el joven cubano que el máximo liderazgo de la República, con el federalista Estanislao Figueras en la presidencia, el propio Pi y Margall en Gobernación y Emilio Castelar en Estado, no aceptaría la pérdida de la rica colonia caribeña. Martí partía de una contraposición de principios entre republicanismo y colonialismo –de un lado el Derecho, el sufragio, la libertad, la soberanía; del otro la conquista, la opresión, la explotación, la esclavitud–, para desembocar en una interrogante paradójica: ¿era concebible, acaso, que una república europea mantuviese un régimen colonialista y esclavista en el Caribe?

Desde un punto de vista filosófico no lo era, pero, históricamente, la experiencia de la Revolución haitiana había confirmado que una república europea como la francesa, entre 1792 y 1804, podía resistirse a perder una colonia esclavista antillana. Martí no esgrime el ejemplo haitiano, tal vez, porque discierne entre aquellas repúblicas notabiliarias del siglo XVIII y las repúblicas democráticas de fines del XIX, posteriores al sufragio universal. Prefiere dejar la puerta abierta a la República española, que “tal vez no sea opresora de Cuba”, aunque si se “opone a la independencia de la isla” terminaría siendo una “República de la sinrazón y la ignominia”, un “gobierno liberticida”.

Que Martí veía la República española como oportunidad queda bastante claro en el pasaje en que asegura que una extensión plena de los nuevos derechos republicanos a la isla, incluyendo el sufragio y la autorrepresentación, implicaría automáticamente el reconocimiento de la independencia. Es cierto que también dice que el sufragio cubano es el “martirologio” y la “revolución”, pero nunca descarta que el plebiscito, las elecciones y la representación nacional son propios de la forma de gobierno republicana que también deberá adoptarse en Cuba.

Martí tenía razones para esperar avances de la República española. Como ha estudiado la historiadora Inés Roldán de Montaud, varios líderes del republicanismo español como Pi y Margall, Rafael María de Labra y el propio Castelar habían llamado a reconocer la “independencia” de Cuba y Puerto Rico –aunque pensaban en realidad en la autonomía– desde los debates constituyentes de 1869. Pi y Margall lo había hecho desde mucho antes, en su libro La Reacción y la Revolución (1854).

En su artículo “Las reformas” (1873), aparecido en La Cuestión Cubana de Sevilla, Martí mostraba conocimiento sobre aquel reformismo republicano. Los cambios en el régimen de ultramar que intentaban introducir Nicolás Salmerón, entonces ministro de Gracia y Justicia, y otros líderes republicanos, desde las Cortes o el gobierno, eran “lógicos, necesarios e imprescindibles”, antes de la guerra, antes de 1868. Después de la Revolución de Yara, el único paso digno de la República española era el reconocimiento de la independencia de Cuba.

Aquellas esperanzas duraron poco, hasta enero de 1874, cuando el golpe de Pavía, que lo sorprende en Zaragoza, disolvió las cortes y dio pie a la dictadura del general Serrano, preludio de la restauración monárquica. En los primeros meses de 1874, Martí fue un joven republicano, en un medio intelectual y universitario, fundamentalmente aragonés. En esos meses vivió su primera experiencia de republicano errante, que luego repetiría en México, Guatemala y, por supuesto, Estados Unidos.

|

Colabora con nuestro trabajo Somos una asociación civil de carácter no lucrativo, que tiene por objeto principal la promoción y fomento educativo, cultural y artístico. En Rialta nos esforzamos por trabajar con el mayor rigor profesional en la gestión, procesamiento, edición y publicación de los contenidos y la información. Todos nuestros contenidos web son de acceso libre y gratuito. Cualquier contribución es muy valiosa para nuestro futuro. ¿Quieres (y puedes) apoyarnos? Da clic aquí. ¿Tienes otras ideas para ayudarnos? Escríbenos al correo [email protected]. |

Muy interesante