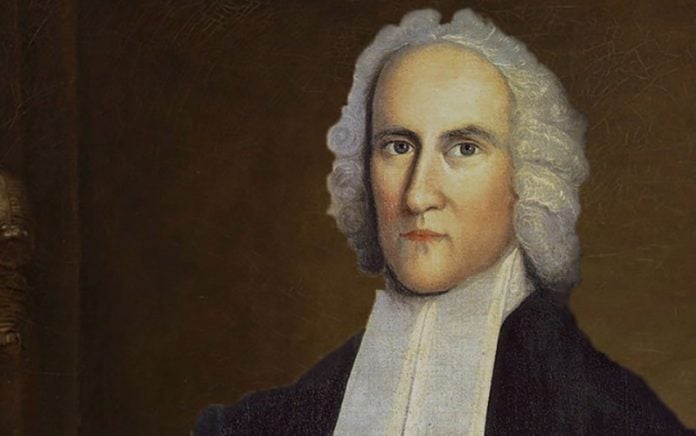

Jonathan Edwards: temor y temblor

Los puritanos de Nueva Inglaterra, que proclamaban orgullosamente su conciencia de hallarse entre los pocos “elegidos” por la Gracia Divina no eran, en el fondo, tan felices: obsesionados con el demonio, el fin de los tiempos –sobre todo– y la vaga pero corrosiva sospecha de que quizás su salvación no era tan segura como parecía.[1] Estos personajes –supremamente complejos, lastimosos, escalofriantes– vivían incesantemente asediados por el horror de la fe, y el diablo –por mucho que dijeran temerle– no era, en rigor de verdad, su mayor preocupación: el implacable Dios del Antiguo Testamento –la terrorífica divinidad que se burla de Job desde el torbellino– resultaba mucho más inquietante, y eso pese a las numerosas promesas de misericordia proferidas por su Unigénito en los Evangelios.

En gran medida, por supuesto, el origen de semejante ansiedad puede atribuirse a la abrumadora superioridad estética de la Biblia Hebrea y la majestuosa, irascible grandeza de su mayor personaje: comparado con Yahvé, el Hijo[2] resulta, lamento decirlo, más bien decepcionante.[3] En definitiva, no es exagerado observar que casi todos los habitantes de Nueva Inglaterra –entre 1620-1770 incluyendo, por cierto, a los clérigos y Doctores en Teología[4]— vivían “con temor y temblor”: la incertidumbre acerca de su destino final los volvía suspicaces, crueles y paranoicos. Solo algunos tipos excepcionales consiguieron no solo superar ese obsesivo temor, sino convertirlo — suprema y admirable proeza– en el recio fundamento de su escritura: Jonathan Edwards fue, según creo, el más interesante de todos y su sombrío, grandioso sermón, “Pecadores en las manos de un Dios encolerizado”, la indiscutible obra maestra que intentaré dilucidar, siquiera parcialmente, en estas notas.

Una terrible dulzura

Jonathan Edwards es, sin duda alguna, uno de los teólogos protestantes absolutamente esenciales en la compleja historia religiosa de Norteamérica;[5] también, acaso, el predicador de mayor carisma en siglo XVIII: a lo largo de su vida escribió miles de sermones[6] y, durante el así llamado Great Revival de 1740-1741, predicó incesantemente ante innúmeras personas que se reunían, electrizadas, para escuchar a este hombre que desde el púlpito fustigaba sin compasión su naturaleza caída, corrupta y pecaminosa; que los incitaba “renacer en Cristo”[7] si no querían caer para siempre en el abismo sin fondo del infierno, el “horrendo lugar de perdición” que Dios había preparado para ellos antes de la creación del mundo.

Es en ese trasfondo más o menos demencial[8] que Edwards predica el terrorífico sermón al que ya aludí en la ciudad de Enfield, Connecticut, en 1741. Ahora bien, he observado que, a diferencia de la abrumadora mayoría de sus contemporáneos, Jonathan Edwards no experimentó angustia alguna sobre su destino final tras seguir lo que las Escrituras llaman “el camino de toda carne sobre la tierra”. Esto por sí solo bastaría para comprender que se trata un personaje poco común, pero lo auténticamente asombroso, lo que, en rigor de verdad, lo convierte en un tipo excepcional en su siglo –y en cualquier otro– es su perspectiva en torno a la implacable doctrina calvinista de la predestinación y la condena eterna:[9] para Edwards ese espeluznante dogma poseía “una terrible dulzura”: frase monstruosa y sublime que solo un maníaco o un genio religioso podrían pronunciar[10] (Edwards, qué duda cabe, era ambas cosas con una intensidad que deslumbró y aterrorizó a sus contemporáneos): en cualquier caso, la apenas concebible certeza de encontrarse entre los poquísimos elegidos (esos happy few de la teología protestante), le infunde a todo lo que escribió una demoledora potencia, una sensación de pavorosa autenticidad que en vano buscaríamos en sus contemporáneos: el texto que ahora comento es solo la más sorprendente instancia de su prodigiosa erudición, belicoso temperamento y formidable habilidad retórica.

Sostenidos por su terrible misericordia

Así, el sermón se articula, en principio, como una comentario del ominoso versículo “A su tiempo su pie resbalará” (Deuteronomio 32: 35), que Edwards glosa magistralmente para desarrollar sus ideas sobre la predestinación, la gracia redentora y –ante todo– la sobrecogedora omnipotencia del Dios protestante,[11] junto a quien el hombre, el mundo y el diablo mismo son absolutamente insignificantes.

El astuto predicador comienza exponiendo lo que algunos teólogos han llamado hebraica veritas, es decir aquel significado preciso que, en el relato del Antiguo Testamento, tenía el texto para los judíos:[12]

En este versículo, Dios amenaza vengarse de los israelitas impíos e incrédulos que conformaban el pueblo visible de Dios, y que vivían bajo los medios de la gracia; pero que, no obstante, todas las obras maravillosas a su favor, no hacían caso a sus consejos ni los entendían.

Bueno, en principio no hay nada sorprendente en esto: según observó Lutero con su acostumbrada, brutal franqueza, en la famosa disputa con Erasmo (De servo arbitrio), “Todo el Antiguo Testamento consiste, propiamente hablando, de leyes y amenazas”: resultaba casi trivial que un clérigo puritano como Edwards eligiera este versículo. Sin embargo, lo que sí no lo es tanto es la tortuosa estructura teológica que edifica sobre ese fragmento en apariencia diáfano: si sus lectores pensaban que solo se trataba de una piadosa lección de historia bíblica les esperaba una sorpresa considerable.

Y no podía ser de otra forma: si se aceptaba la premisa de que Dios mismo hablaba en el Pentateuco entonces el texto se volvía tan sagrado, insondable y monumental como su autor: eterno, ilimitado, inaccesible a las vicisitudes de la historia. Inútil precisar que tanto Edwards como sus oyentes aceptaban sin reservas ese dogma, y es esa la roca sobre la que el teólogo construye su audaz exégesis: el versículo alude a los israelitas impíos, pero todo aquel que no haya aceptado a Cristo es, en esa o cualquier otra época, un israelita impío, empezando por los azorados habitantes de Enfield reunidos en la iglesia.[13] Y ese es solo el comienzo: embriagándose con sus propias palabras –forjadas, es cierto, en el atroz crisol del fanatismo absoluto–, Edwards asegura a los que lo escuchan que, entre otras cosas:

Como podemos apreciar en los fragmentos citados se trata de una retórica vehemente, alucinada e investida de inaudita potencia: allí donde el lenguaje alcanza, quizá, la sublime aspereza de los grandes profetas hebreos (Isaías, Ezequiel, Jeremías), cuya poesía cruel y maníaca intensidad Edwards admiró e imitó incesantemente. Pero esos admirables poetas[16] habitaron, pese a todo, en una época casi inocente en todo lo que concierne a la especulación teológica:[17] dos mil años de enconadas disputas sobre todo lo imaginable habían dotado a Edwards de recursos que sus grandes predecesores no podían siquiera concebir y, como es natural, no desdeñaría utilizar ninguno para afirmar su vocación de experto “pescador de almas”.

Todo el texto es una incesante conminación para convertirse o afrontar las consecuencias, que no eran precisamente agradables. Para nosotros, afortunados habitantes de una época esencialmente incrédula, resulta difícil imaginar lo que fue para aquellos puritanos escuchar a un tipo tan erudito y hábil como Edwards[18] (uno de esos rarísimos personajes que jamás conocieron la duda): tras la acometida inicial comienza a enumerar, con moroso deleite, los múltiples (y escalofriantes) sentidos del versículo. Hay, qué duda cabe, una poderosa veta gótica en el temperamento religioso de Edwards: muchas de estas páginas parecen prefigurar, en su oscuro esplendor y acumulación de imágenes espeluznantes, al mejor Poe, e incluso los excesos verbales del último Lovecraft: su evidente fruición al evocar los tormentos infernales ha hecho pensar a más de uno que en el fondo le importaba menos convertir a quien fuese que desplegar su portentosa, morbosa y deslumbrante retórica, y no nos extrañaría en absoluto que así haya sido.

Sin menoscabo de su fe abrasadora era también un escritor brillante y quería ser original a cualquier precio. Para lograrlo debía apartarse casi por completo de las promesas evangélicas y abrazar sin reparos la implacable doctrina del Antiguo Testamento, que no se caracterizaba precisamente por ofrecer la otra mejilla. Cioran escribió que la asociación de Dios con lo horrible “puede hacer temblar al creyente ligeramente equilibrado, reticente y razonable pero no al fanático, el cual, creyente verdadero, se deleita con el costado siniestro de la Divinidad”: podemos tener la certeza de que Edwards carecía por completo de equilibrio, sensatez o reticencia, al tiempo que su fanatismo impresionó incluso a algunos de los teólogos más radicales de su época.

Teofanía, gnosis, teratología

Pero todo lo anterior, por grotesco que nos resulte, era todavía más o menos aceptable en términos de la ortodoxia calvinista[19] (después de todo el tipo era el más exitoso de los predicadores de su época en Nueva Inglaterra). Sin embargo, Edwards tenía demasiado talento para ser constreñido por los límites de cualquier doctrina y hacia el final del sermón se aventura en territorios inexplorados por la dogmática protestante:[20] con el pretexto de mostrar “la aterradora otredad de Dios”,[21] da rienda suelta a su misantropía, antinomianismo y oculto gnosticismo: debía ser excesivo en todo y convertirse precisamente en aquello que más debía aborrecer: un grandioso heresiarca.

Así, tras observar que “quienes no se han convertido caminan sobre el abismo del infierno como sobre una cobertura podrida” y asegurar, por si fuera poco (uno pensaría que a estas alturas todos habían captado el mensaje) que “entre el pecador y el infierno no hay nada más que aire”, llega al verdadero centro de su escalofriante prédica:

El Dios que te mantiene sobre el abismo del infierno, muy parecido a como uno sujeta una araña o un insecto repugnante sobre el fuego, te aborrece y está encolerizado […] Sus ojos son tan puros que no aguantan mirarte, eres diez veces más abominable a sus ojos que la peor serpiente venenosa es a los nuestros […] y sin embargo no es otra cosa que su mano lo que te detiene de caer en el abismo en cualquier momento […] no hay otra razón, fuera de su misericordia, que mientras lees este escrito, en este mismo momento, no caes en el infierno.

Bueno, el tipo se pasó: si eso es misericordia lo mejor será correr a toda velocidad en dirección opuesta. Pero, dejando a un lado cualquier ironía, es difícil exagerar la importancia de este pasaje. Sus implicaciones son demasiado numerosas para explorarlas detalladamente, pero en esencia se trata de esto: arrebatado por su feroz elocuencia, Jonathan Edwards empuja su lenguaje hasta los límites más extremos y revela, acaso, el más oscuro secreto de la teología protestante norteamericana: toda teofanía auténtica posee, necesariamente, una dimensión teratológica: Dios es mucho más aterrador que el diablo, el Leviatán y el Behemoth juntos. En suma, Harold Bloom tenía razón: la religión americana es una gnosis que se ignora a sí misma, una delirante construcción intelectual que, en última instancia, poco tiene que ver con el cristianismo y sí mucho con los maniqueos y el gnosticismo sethiano (el más sombrío y pesimista de todos).

¿Dios es amor?: ciertamente no para Jonathan Edwards, mucho más interesado en la omnipotencia, majestad y cólera divinas que en cualquier redención del género humano, del que no tenía, por decirlo suavemente, la mejor de las opiniones. Otros –la mayoría– se extasiaron durante siglos con las promesas del Evangelio: el severo predicador puritano prefirió al aciago Demiurgo que solo puede inspirar temor y temblor, jamás una devoción sincera: para este maníaco talentoso la Majestas Dei está inextricablemente ligada a su dimensión ignota, insondable y terrorífica.

Semejante concepción de lo divino provoca en nosotros, casi inexorablemente, un rechazo instantáneo y perdurable: refuerza nuestro ateísmo o disipa cualquier rastro de religiosidad subyacente: ¿cómo podría ser de otra forma? Sin embargo, más allá de su repulsivo fanatismo, Edwards poseía un talento verbal de primer orden, y es solo como estilista que aún nos interesa: podemos deplorar sus repelentes doctrinas pero sería absurdo negar su ostensible grandeza estética.

Notas:

[1] Y con razón: quién podía, a fin de cuentas, estar seguro sobre el verdadero Plan de Dios para su alma: ese Mysterium Tremendum solía contemplarse con la mayor preocupación, pero precisamente su estricto calvinismo les impedía expresar la menor duda sobre el asunto (al menos en público): para ellos dudar era un signo casi seguro de estar ya predestinados al “lago de fuego”.

[2] Que por lo demás fue, quién puede dudarlo, un genio religioso de primer orden, acaso el más grande de la Historia… suponiendo, naturalmente, que en verdad haya existido (pero esa cuestión ahora no nos concierne).

[3] No ha sido así, ciertamente, para todo el mundo: los místicos medievales, Pascal y Santa Teresa pensaban –o más bien, sentían– todo lo contrario… por no hablar de los fundamentalistas protestantes del Deep South en pleno siglo XX (irónicamente los últimos descendientes de la gran tradición puritana, de la que sin embargo no podrían diferir en mayor grado: su entusiasmo los separa inexorablemente de aquellos adustos clérigos). Pero sería imposible –e insensato– intentar aquí una explicación de este último fenómeno: es demasiado complejo para un texto de estas dimensiones.

[4] Y acaso sobre todo ellos: “Quien da sabiduría, puede dar dolor; y un corazón que entiende corta como la carcoma en los huesos” (Agustín de Hipona).

[5] En el siglo XXI, sus textos son profusamente leídos y comentados en todas las facultades de teología de alguna importancia en el mundo anglosajón (a decir verdad, por cualquiera que tenga algún interés en la teología protestante en lengua inglesa), y algunos han llegado a calificarlo como “el mayor genio religioso en la historia de Estados Unidos”.

[6] No se trata de una mera frase: en efecto, se conservan unos 1 250 pero casi todos los especialistas concuerdan en que se trata de apenas un tercio de su obra (y aquí no incluimos, naturalmente los tratados teológicos publicados de manera independiente).

[7] Se ha observado lo que podríamos denominar la cualidad “performática” de estos sermones: no se trataba de ejercicios intelectuales –¡aunque por supuesto, también eran eso, y de qué manera!: pocos teólogos han poseído la erudición y la potencia cognitiva de Edwards–, sino de despliegues retóricos con el nada disimulado objetivo de provocar conversiones masivas. En este sentido, el austero teólogo calvinista fue el “pescador de almas” más exitoso de su época.

[8] Según el testimonio de algunos contemporáneos, la atmósfera no era precisamente cordial: “los hombres temblaban y lloraban; las mujeres se desmayaban, algunos suplicaban la conversión inmediata, la salvífica Gracia del Redentor que los libraría del inexorable castigo postrero”: podemos sospechar que había un componente sádico en la –por lo demás perfectamente respetable– naturaleza del famoso teólogo.

[9] No es este el lugar para esbozar siquiera la exposición más escueta de este abstruso dogma (cuya intelección resulta, sin embargo, indispensable para comprender la densa arquitectura conceptual del calvinismo): me limitaré a señalar que su fundamentación bíblica se encuentra, sobre todo, en la Epístola a los Romanos de Pablo (uno de los textos más influyentes en la historia intelectual de Occidente): Edwards aludirá incesantemente –a veces de manera velada– a este ineludible precursor (los otros son Agustín de Hipona, Lutero y, naturalmente, el propio Calvino).

[10] En su espléndido poema sobre el teólogo, Borges percibió, con su agudeza característica, la extremada singularidad de semejante idea: “Piensa feliz que el mundo es un eterno instrumento de ira y que el ansiado cielo para unos pocos fue creado y casi para todos el infierno”.

[11] ¡Oh, el Padre, tan diferente del Hijo! (William Blake).

[12] Corresponde aproximadamente al “sentido literal” en la teoría exegética de Dante.

[13] Supuestamente cristianos, pero el problema radicaba en que para Edwards nadie lo era hasta que se demostrase lo contrario.

[14] “Son como manojos de paja en el torbellino, o gran cantidad de rastrojos en las llamas devoradoras. Nos es fácil pisotear y aplastar un gusano que vemos arrastrase por el suelo, también nos es fácil cortar o chamuscar un hilo delgado del cual cuelga algo; y así de fácil es para Dios, a su discreción, hacer caer a sus enemigos al infierno. ¿Qué somos nosotros para pretender hacerle frente a él ante cuya reprensión la tierra tiembla y ante quien las rocas se desploman?”

[15] “Si Dios retirara su mano que los detiene, arremeterían los demonios sobre sus pobres almas. La serpiente antigua los ansía, el infierno abre su amplia boca para recibirlos; y si Dios lo permitiera, serían rápidamente tragados y perdidos”.

[16] No de otra forma puede considerarlos un agnóstico de estricta observancia.

[17] Y se ha cuestionado la existencia misma de una teología bíblica propiamente dicha, al menos en la Biblia Hebrea.

[18] Y en 1740 nadie leía a Voltaire o Espinoza en Nueva Inglaterra. Lamentablemente, la Biblia parecía ser el único libro que ofrecía una visión coherente –es un decir– de las cosas.

[19] Si es que la expresión no es un oxímoron, pero ese es otro asunto.

[20] Y que le podían haber valido el equivalente puritano de la excomunión si alguien hubiese leído con atención, naturalmente ese no fue el caso: nadie poseía la envergadura intelectual necesaria.

[21] Rudolph Otto (Lo santo).

|

Colabora con nuestro trabajo Somos una asociación civil de carácter no lucrativo, que tiene por objeto principal la promoción y fomento educativo, cultural y artístico. En Rialta nos esforzamos por trabajar con el mayor rigor profesional en la gestión, procesamiento, edición y publicación de los contenidos y la información. Todos nuestros contenidos web son de acceso libre y gratuito. Cualquier contribución es muy valiosa para nuestro futuro. ¿Quieres (y puedes) apoyarnos? Da clic aquí. ¿Tienes otras ideas para ayudarnos? Escríbenos al correo [email protected]. |