Dejó una de las mejores definiciones de poema que conozco: lo equipara a un rostro, en su doble función de objeto que puede describirse pero que, al mismo tiempo, nos interpela de manera más inmediata, como un grito o una campana: “Uno puede responder al llamamiento o ignorarlo, pero difícilmente conseguirá tomarle las medidas con una cinta métrica. Resulta difícil medir la altura de una llama con la ayuda de una regla de escuela.”

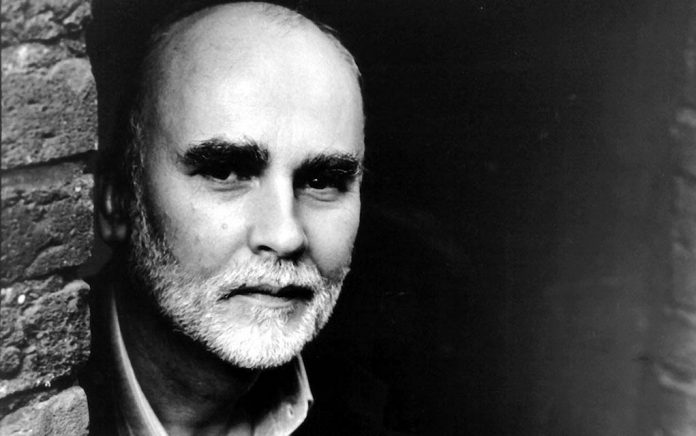

Poema, rostro, llama: en esa sucesión de imágenes ya se adivina a un autor de religiosidad nostálgica, que se sentía incómodo, un poco fuera de lugar, en el siglo que le había tocado. Alguna vez definió la poesía como una “mística para principiantes”, y en ese sonriente dictamen los dos términos tienen exactamente el mismo peso. Zagajewski hablaba de poesía, de alma y de vida espiritual con una profundidad no exenta de timidez, como alguien que teme hacer el ridículo al confesar sus fervores. No era bueno dando entrevistas, y solía distanciarse rápido de cualquier interlocutor con el que no mediara trato habitual o alguna querencia más allá de la literatura. Lo sé porque también yo conversé con él alguna vez, en una fiesta que le organizó en Barcelona uno de sus editores. Fue hace ¿doce, quince años?; podría buscar la fecha, pero, a fin de cuentas, ¿qué sentido tendría ahora tal exactitud? De aquel breve intercambio recuerdo su sonrisa azorada, sus ojillos inteligentes, sus ademanes tímidos en una celebración de la que debía ser el centro y su distancia de cualquier pose, incluida las irónicas de tantos escritores de esta época. Yo era el encargado de contratar sus libros, así que me dispensó cierta atención; traté de decirle cuánto lo admiraba más allá de aquellos trámites, pero enseguida se desentendió cortésmente. Mis elogios sólo conseguían ensimismarlo más.

Para ese entonces, yo había leído algo de su poesía, los ensayos de En defensa del fervor, Dos ciudades, que son unas memorias perfectas, y, sobre todo, En la belleza ajena, una suerte de diario donde se mezclan recuerdos, aforismos y reflexiones vitales. Lo que me llamó la atención de aquel libro era el tono con que daba testimonio, la mirada desconfiada y un poco anacrónica con que juzgaba, al mismo tiempo, su propio pasado y el mundo actual.

El título En la belleza ajena remite, en principio, a la experiencia de un joven actor de su generación que poseía la virtud de transformarse sobre el escenario en los grandes personajes del arte dramático, para comunicar el pálpito de la vida espiritual en la cartelera de una ciudad polaca de provincias. “Él les daba la sobreabundancia de su vida; los despertaba de su adormecimiento, de su soñolienta inmortalidad, entraba en la belleza ajena, y, al mismo tiempo, disciplinaba sus propios apetitos indóciles. Era un tipo afortunado, un elegido del destino.”

En aquellos teatros, el joven poeta Zagajewski, aún inseguro de su identidad artística, contempla el espectáculo de la metamorfosis con la que él mismo sueña, encarnada en aquel casi amigo de infancia. Algo de ese talante discreto, voluntariamente segundón, hay en Zagajewski y en su calmada mirada sobre el mundo, la Vida, el Arte y demás mayúsculas desacomplejadas. Mirar el pasado, pero también el presente, como el espectador desde las sombras de una platea. “Mirar sin ser visto: una ventaja de la primera juventud”, dice en esas mismas páginas.

De joven, Zagajewski fue uno de esos poetas románticos, “aturdidos por la ambición y las hormonas”, que proclamaban su activismo y se repartían el pan amargo de lo inmediato, de un Ahora excepcionalmente gris, feo y vulgar, según su propia confesión. Pero aquel joven poeta tuvo siempre a mano la alfombra persa de sus lecturas, el embriagador placer de la imaginación, por lo que, cuando pasó toda aquella etapa de la “primacía del deber”, la Nueva Ola y los cabarets de literatura comprometida, quedó, como un poso, ese credo espiritual que casi se ha convertido en el signo distintivo de la literatura polaca. No todo el mundo puede entender esa manera de leer. En el Este, la alta cultura y la confianza casi ciega en los valores estéticos sirvieron para crear un espacio al espíritu independiente, es decir, para resistir.

Zagajewski fue también un disidente que tuvo, como su admirado Brodsky, la lucidez de no convertir su historial político en bandera. Se exilió dulcemente en París, y luego enseñó en varias universidades norteamericanas hasta que, en el 2002, regresó a su amada Cracovia. Aunque no le faltaron razones políticas, más que un exiliado fue un emigrado o un desplazado, como esos personajes de W. G. Sebald, que vagan eternamente por los predios de la memoria.

El libro suyo que prefiero es el último que leí: Una leve exageración, espléndida prolongación autobiográfica de En la belleza ajena. Se vaga por él como en la placidez de un diario, que alterna pequeñas tramas y grandes frases hasta que, casi al final, nos damos cuenta de que estamos ante un pequeño tratado con disfraz memorioso, y que bajo la vestimenta anecdótica hay un hilo secreto y sabio. El libro tiene muchos grandes momentos que resumen una estética: los apuntes sobre música, vieja pasión irrestricta, siempre a salvo de filosofías; la defensa de la admiración como vector intelectual (contra la crítica sarcástica, irónica, deconstrucciones y desmitificaciones, todo ese debunking anglosajón); anécdotas impagables (todas las referidas, por ejemplo, a Joseph Brodsky) y hasta pequeñas novelas in nuce, como la historia del joven polaco, Wladislaw Moes, que sirvió de modelo al Tadzio de Muerte en Venecia de Mann, o la descripción de la vida de Jaroslaw Iwaszkiewicz bajo el estalinismo, “el país en que todo era obvio”. En el centro, como una figura rectora, hay un conmovedor homenaje al padre, Tadeusz Zagajewski, imagen misma del Justo y autor de la frase que sirve de título y que sirve, también, como definición de la poesía.

En los poemas de Zagajewski, sin embargo, no encuentro la misma tensión que en sus diarios. Le falta, justamente, ese fervor que tanto defiende. Sus mejores poemas, incluido el que lo volvió, casi por azar, un poeta mundialmente famoso, son aquellos donde adopta un tono elegíaco. Pero incluso en ellos se aleja pronto de la exaltación, siempre desciende al moderato. En su poesía asistimos al desfile de sensaciones de un viajero modesto: casas, estaciones, ciudades, postales y museos, regresos decepcionantes a los viejos lugares; la historia convertida en una fuerza sutil, entre epifanías con sordina, y homenajes a numerosos héroes privados, el apacible acarreo de un autor que parece estar luchando siempre contra la maldición del destierro. Entre mis preferidos, “Una mañana en Vicenza” (in memoriam paralelo de Brodsky y Kieslowski) donde el luto, como en las ceremonias funerarias japonesas, adopta el ropaje blanco, casi deslumbrante, de un día de junio, o el titulado “Otra vida”, en el que confiesa su pasión de lector de biografías, para “internarse en los bosques oscuros de otra vida” que, sin embargo, se puede abandonar en cualquier momento para mirar las estrellas “que no pertenecen a nadie/ estrellas como cuchillos que nos hieren/ sin una gota de sangre/ estrellas puras y brillantes/ sin corazón.”

Hay que agradecer también a Zagajewski una generosidad crítica que nos llevó a descubrir autores que, de otra manera, hubieran seguido inéditos en español. Cito tres que, a instancias suyas y de Jaume Vallcorba, terminé contratando para la editorial Acantilado: Aleksander Wat, Józef Czapski y Nicola Chiaromonte, que era algo así como su filósofo político de cabecera. Todos son altos ejemplos de una idea de Europa inseparable de la fe en la Palabra y una exigencia ética que podría remontarse a una oda de Horacio: la aceptación de que vivimos siempre entre la hipérbole y la lítote.

De alguna manera, la gran lección literaria de Zagajewski es inseparable del ejemplo moral de su serenidad. En otro de sus mejores libros, Solidaridad y soledad, ese credo adopta la forma de un consejo estoico: “vivir como si no hubiera pasado nada. Dar largos paseos, contemplar las puestas de sol. Creer en Dios. Leer poesía. Escribir poemas. Escuchar música. Ayudar al prójimo. Fastidiar a los tiranos. Alegrarse del amor y llorar la muerte. Como si no hubiera pasado nada.”

|

Colabora con nuestro trabajo Somos una asociación civil de carácter no lucrativo, que tiene por objeto principal la promoción y fomento educativo, cultural y artístico. En Rialta nos esforzamos por trabajar con el mayor rigor profesional en la gestión, procesamiento, edición y publicación de los contenidos y la información. Todos nuestros contenidos web son de acceso libre y gratuito. Cualquier contribución es muy valiosa para nuestro futuro. ¿Quieres (y puedes) apoyarnos? Da clic aquí. ¿Tienes otras ideas para ayudarnos? Escríbenos al correo [email protected]. |