Estos textos son una muestra de una antología de próxima aparición en homenaje a la figura de Salvador Redonet Cook que lleva por título Con buena vista. Textos críticos y otros etcéteras, donde se incluyen sus ensayos más importantes y semblanzas sobre su magisterio y labor como editor y crítico literario.

Modesto Milanés: Luz de otros días

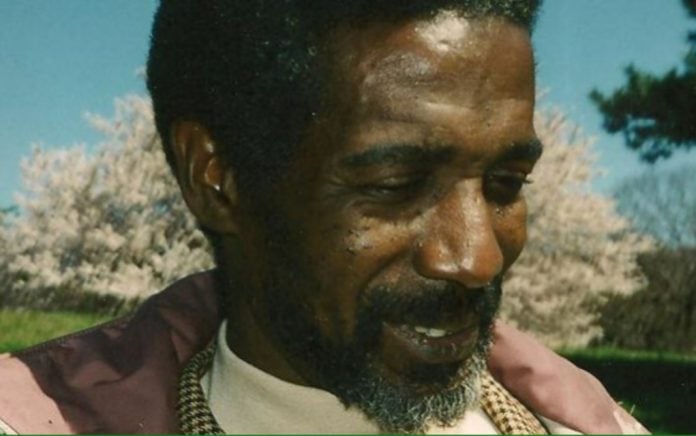

Han pasado ya 25 años desde la muerte del Negro, y ahora todos los que fuimos sus estudiantes, colaboradores o amigos somos o estamos irremediablemente más viejos. Y claro, más viejos porque toca, pero también más viejos porque el Negro murió con apenas 52 años. Cuesta creerlo, pero todos los que lo conocimos ya tenemos más de 50.

Y ahora esta cuestión de recordarlo, de compartirlo, de recuperarlo, de juntar esos fragmentos que nos quedan para aquellos que no lo conocieron. Parece un cuento de Borges o una novela de Bioy Casares. Mucha gente dispersa por infinidad de lugares y países, con el pretexto de recuperar a una persona, está recuperando un lugar, reconstruyendo un mundo perdido: todo es “El Aleph” o La invención de Morel; todo es “Tlön…” o El cielo protector. Un poco de Borges, ese escritor sentimental, y otro de Paul Bowles, ese escritor amargo. Y puestos a recordar y a pensar en el asunto, la cosa daría para largo. Porque aparte de morir tan joven, Salvador Redonet, el Negro Redonet, fue persona muy querida; y junto al malestar de esa muerte tan temprana, de esa partida a destiempo, siempre quedan las interrogantes sobre el sentido de una vida, sobre el cumplimiento o no de un destino. ¿Qué quedó para nosotros de esa vida, tuvo algún sentido, se cumplió ese destino? Son preguntas para detenerse a pensar; pero al final, estemos donde estemos –la Habana, Barcelona, Madrid o Nueva York– quizás todos recordemos más o menos lo mismo: el Negro dando clases –con esa mezcla feliz de rigor analítico y chunga irónica, como si eso tampoco fuera demasiado importante, como si no fuera en serio–; el Negro riendo con todo su cuerpo, con una risa total, cuando algún chiste o alguna anécdota lo provocaba; el Negro antes de la curda, comprando pastelitos de guayaba en la Antigua Chiquita, o pastelón de carne en el Licorama de 23 y 14; el Negro con gesto de resignación o rictus de fastidio, cuando algo salía mal o alguien lo jodía demasiado; el Negro divertido con nuestras broncas teóricas, diciendo que Greimas sí, pero Lotman también; el Negro bebiendo ron en La Piragua, hablando de Machado y del formalismo ruso; el Negro bailando casino, cosa en la que tenía mucha gracia, un verdadero talento; el Negro caminando por la calle G o por Carlos III, con su camisa manga larga y su carpeta al brazo, bajo la luz amable de noviembre…

Nos consolamos imaginando que es algo personal, que lo estamos recuperando –y de paso, en esa eterna miseria que es el acto de recordar, nosotros (más jóvenes y más felices) también nos salvamos–. Pero no hay tal cosa, no hay nada personal, todos recordamos lo mismo. Quizás nuestra fe o nuestra esperanza logren recuperarlo, logren salvarlo; pero entonces valdría la pena preguntar –ahora que estamos tan cerca del fin–: ¿para qué lo estamos salvando, para quién?

Enrique del Risco: Redo nuestro que estás en los cielos

Cuando la antología Los últimos serán los primeros apareció en 1993 –año en el que Cuba rompió sus anteriores marcas de hambre y apagones– fue una suerte de milagro. Y me refiero no solo al milagro simple de ver un libro publicado en aquellos días, sino a que surgiera como de la nada toda una generación de escritores con el flamante nombre de “novísimos”. Porque, después de la contracción inaudita de la vida cultural que supuso la crisis conocida como Período Especial, la aparición de una nueva generación literaria en un país sin existencias de papel para asuntos mucho más elementales solo se podía deber a la visión y la perseverancia de alguien tan especial como su antologador. Porque, si bien los escritores contemporáneos conocíamos de nuestra mutua existencia a través de peñas, eventos o por pura amistad, esa comunicación y estímulo tan típico en grupos literarios que se van conociendo a través de sus publicaciones en revistas cómplices nos era prácticamente desconocido.

No se busque mi nombre en la antología Los últimos serán los primeros. No aparecí allí, pero al mismo tiempo no me sentí excluido. Era lógico pues nunca había sido parte del principal criadero de escritores por aquellos años, que eran los talleres literarios. Mi llegada a la literatura fue lo bastante estrambótica y casual como para escapar incluso al sensible radar de Redonet. Ajeno al circuito de talleres y coloquios, nunca había visto a Redonet y me lo imaginaba en una suerte de olimpo literario de aire acondicionado y solícitas secretarias. Por mi parte, luego de dispersar un puñado de textos en la sección humorística de diferentes publicaciones y publicar una plaquette minúscula, el máximo premio que había ganado, como muchos en medio de aquella inopia absoluta, no incluía publicación del libro de cuentos galardonado.

Estaba yo en mi oficina de historiador del cementerio Colón a inicios de 1994 cuando entró un negro flaco, de camisa a cuadros y un diente de oro incrustado en medio de su amplia sonrisa que me anunció:

—Yo soy Salvador Redonet.

Con eso bastaba en aquella Habana para alguien que escribiera cuentos. El nombre de Redonet sonaba a una suerte de redención. A mí no se me ocurrió otra cosa que decirle:

—Coño, y yo que te imaginaba como un blanquito con guayabera.

A Redonet el diente de oro le brilló más aún. Sospecho que disfrutaba con la sorpresa que producía su aspecto de guapo de barrio, de chofer de guaguas, en contraste con su fama de padrino de la última novedad en lo que concernía a generaciones literarias. Pero al mismo tiempo tenía perfecto sentido que el “descubridor” de una generación como la nuestra fuera alguien tan poco previsible como Redonet. Después de tanto esfuerzo del Estado durante décadas por espulgar y deshacerse del más mínimo rastro de disidencia literaria que apareciera un crítico interesado en encontrar en nuestra generación lo más provocador que tenía que ofrecer era una verdadera rareza confirmada por su aspecto. El blanquito de guayabera que imaginaba yo solo podía estar a la caza de cuentos tan previsibles como él mismo. La mayor evidencia personal que tengo de que a Redonet no le bastaba con la celebridad instantánea que le había procurado su antología fue tenerlo frente a mí en la oficina del cementerio atraído por un par de cuentos mal mecanografiados que le pasara una amiga común.

El cariño y la complicidad entre Redonet y yo fueron instantáneos y en eso no debo ser muy original. Con Redo lo verdaderamente difícil era no quererlo de inmediato y sentirlo como amigo de toda la vida. Encima descubrimos que vivíamos a apenas siete cuadras de distancia. Él en el corazón de Buenavista, en 60 entre 27 y 29.

—La casa la encuentras fácil. Afuera tiene un carro sin ruedas montado en burros.

Aquel Moskvitch ya inservible en cuestiones de transportación (recuerdo del punto más alto de reconocimiento institucional que alguna vez recibiera el Redo) debió ser el principal punto de referencia de La Habana literaria de entonces. No el Palacio del Segundo Cabo, sede del Instituto del Libro, ni mucho menos la sede de la UNEAC. A esos lugares se iba como K. al Castillo, esperando ser humillado de alguna manera. A casa del Redo se iba a gozar de la pura alegría de verlo, a encontrarse con su dulcísima madre, a subir a su barbacoa, a tomar algún ron infame y verse involucrado en el nuevo proyecto que se traía entre manos. O simplemente a disfrutar de la desaforada calidez de ese asere de Buenavista.

No presumiré que nuestra amistad fue más cercana que la que tuvo con otros escritores, pero sospecho que a todos nos hacía sentir como los buenos padres a todos sus hijos: queridos y especiales. Algo de eso entreví cuando tras una crisis de su enfermedad andábamos un montón de escritores dando vueltas alrededor del hospital Manuel Fajardo, asustados por la posibilidad de quedarnos huérfanos del Redo, que era la mayor orfandad literaria que podía concebir entonces una generación que creció sin un modelo vivo al cual respetar o ni siquiera odiar sin desprecio. Y, cuando por fin conseguíamos subir a su presencia en medio del tráfico intenso que las enfermeras debieron soportar en aquellos días, nos recibía con su sonrisa de oro barato, acompañado por su novio de entonces, intentando quitarnos el susto con su aspecto apacible, mientras le hacíamos prometer que se cuidaría más en lo adelante. Aunque supiéramos que las promesas eran inútiles y que cualquiera de nosotros sería cómplice de su próxima borrachera. O de la siguiente. Y claro, el último de nuestros encuentros que recuerdo ahora fue en casa de la novia de nuestro amigo común, el Yoyi Brioso, donde una botella de whisky J&B nos dejó revolcados por el piso a los tres sin que por ello dejáramos de reírnos como niños.

Ya fuera de Cuba la amistad del Redo me siguió protegiendo. Su nombre fue la contraseña para hacer mi primera amistad en España, la de la crítica Ana Belén Martín Sevillano, a su vez gran amiga suya. De todas las sectas a las que he pertenecido la de los amigos del Redo ha sido de las más reconfortantes. Incluso en un gremio tan insincero como el literario, el Redo logró crear un clima de confianza y respeto mutuos que persiste hasta hoy. De ahí que su muerte la recibiéramos como una desgracia personal y como la mayor tragedia colectiva que sufriéramos como generación literaria. Pero así y todo confiamos en que su espíritu mataperro nos siga acompañando y que cada vez que la suerte nos sonría lo haga con el diente de oro del Redo.

Jorge Brioso: La primera vez que vi al Negro

… –lo mejor queda afuera. Pero sobre eso, sobre lo mejor, nada se puede afirmar. Se puede desvariar, y eso es lo que se permite dentro de una pleca, como todo lo que escribiré aquí. Desvariar sin afirmar nada. Así escribía el negro, mi mejor amigo y quien me enseñó a leer. Sus oraciones se alargaban y multiplicaban con plecas, paréntesis, comillas, guiones; todo lo que sirviera para salvarse de la “sentence”, la sentencia, el destino único que la frase lineal quiere imponer. La frase como laberinto donde todos los senderos se bifurcan. No se renuncia a nada. La frase se llena de prótesis, injertos, meandros. Nada tiene el carácter definitivo de lo real porque todas las posibilidades, las potencias imponen su presencia incómoda. Incidentales, me dice mi gran amigo el Milo, le llaman los correctores y editores a este tipo de frases. Y de eso se trata. No queda nada, salvo lo incidental. Vale la pena recordar la definición de este concepto: “relativo a un suceso en el desarrollo de una acción o asunto con el que tiene relación, pero sin ser parte esencial”. Lo contingente y secundario ocupando toda la página. No se confunda esta postura con la pretensión de que solo en los márgenes, en los arabescos, en la periferia sucede lo importante. Nada que ver con el postmodernismo, el negro era mucho más inteligente que eso, o como quiera llamarse a esa insurrección de las periferias. La cosa viene de mucho antes, de Pirrón, el gran escéptico griego. El término que usaban los escépticos para describir esta actitud vital ante el mundo era ou mallon, «no es esto más que aquello». Se suspende el juicio ante el mundo. No se afirma, ni se niega nada. Se invita a pensar y a sentir, como diría Abel Martín el maestro de Juan de Mairena, “lo uno y lo otro” mientras se mantiene una actitud adiaforós, indiferente, ante el cosmos. Las incidentales ocupan toda la página, pero no aspiran a ser la sustancia, la realidad, el sentido. No se pretende negar, como dije al principio, que lo mejor pasa allá afuera–. La primera vez que vi al negro…

|

Colabora con nuestro trabajo Somos una asociación civil de carácter no lucrativo, que tiene por objeto principal la promoción y fomento educativo, cultural y artístico. En Rialta nos esforzamos por trabajar con el mayor rigor profesional en la gestión, procesamiento, edición y publicación de los contenidos y la información. Todos nuestros contenidos web son de acceso libre y gratuito. Cualquier contribución es muy valiosa para nuestro futuro. ¿Quieres (y puedes) apoyarnos? Da clic aquí. ¿Tienes otras ideas para ayudarnos? Escríbenos al correo [email protected]. |

En la humilde sala de su casa de madera en Buena Vista, tras el portal donde yace el Moscovich como un ET, frente al altar a los Orishas, su mamá nos hace pasar al comedorcito lateral, cerca de la escalerita, y allí conversamos esa vez entre risas, con él y con mi hermano Tato Quñones. Qué privilegio para los que tuvimos la suerte de su amistad.

Un saludos desde la congelada Suecia para los autores y viejos conocidos míos, en particular para Brioso y Milanes. Por ellos conocí a Redonet. Dos rebeldes de la academia con causa y caballeros andantes de la semiótica literaria cuya colaboración con mis clases en el ISA, a principio de los noventas del pasado siglo, nunca olvidaré.

Redonet fue mi primer amigo real en el mundo de la literatura, mi primer consejero, mi primer aliento, mi primer gran profesor. Antes, incluso, que Ezequiel Vieta. Visitarlo en su casa de Buenavista fue un lujo impensable, un momento mágico. Su amistad no puedo describirla. Fue algo absoluto y sencillo. Una protección extraordinaria que perdura.