Lamenta Jorge Rigol –entre otras pérdidas– la del retablo de la Parroquial Mayor de San Cristóbal de La Habana, realizada por un tal Juan Camargo, en el último lustro del siglo XVI. Al Obispo Espada y al tiempo se han echado las culpas de que gran parte de nuestra pintura colonial sea apenas un dato borroso en las Actas Capitulares y en los Índices y Extractos del Archivo de Protocolos de La Habana. Sin embargo, la obra de Juan Roberto Diago Querol (La Habana, 1920-Madrid, 1955) resulta hoy casi tan desconocida como la del propio Camargo. ¿A quién culpar, a falta de Obispos reformadores y de siglos, por esta prolongada invisibilidad?

En la historia de la pintura cubana moderna Diago ha sido uno de nuestros más porfiados mitos. La brevedad de su vida y la potente originalidad de su obra dejaron abierta una interrogación que en vano se ha ido prolongando en elogiosas especulaciones. Dos circunstancias hacen aún más absurda e injustificada la extensión del misterio: su producción artística abarcó sólo quince años –de 1941 a 1955 aproximadamente– y en su gran mayoría se halla aún en colecciones nacionales. (Esta situación ha cambiado. Muchas de sus obras se encuentran actualmente en colecciones privadas fuera de Cuba o en galerías comerciales y casa de subastas de Miami o New York. Su obra está dispersa y no ha sido aún suficientemente estudiada). La localización, difusión y estudio de sus creaciones permitirá esfumar o hacer patente lo cierto o infundado de algunas conclusiones que harían de Diago uno de nuestros más importantes pintores. De lo contrario, sólo se logrará ir sumando conjeturas inútiles basadas en imprecisas tradiciones orales o en antiguas crónicas periodísticas muchas veces plagadas de inexactitudes o exageraciones.

No obstante, quizás valga la pena intentar el desglose de algunas de esas conjeturas con el fin de acercar –hasta donde nos sea posible– unos pocos argumentos demostrativos de su veracidad o de su invalidez. De antemano este intento se halla marcado forzosamente por el carácter provisional e incompleto que impone la escasa obra visible de Roberto Diago y por la reducida información que sobre su vida y producción artística se encuentra actualmente disponible.[1]

La más usual y poco demostrada de estas hipótesis sobre Diago, convertida en lugar común por la crítica, es la que lo enmarca –junto a Wifredo Lam– entre los artistas cubanos que mejor ha expresado la presencia de África en nuestra pintura. Esta opinión es verdadera, pero desmesurada. El carácter generalizador implícito en este enjuiciamiento enfatiza un aspecto cuya continuidad no podemos seguir obra a obra, y mucho menos de manera lineal progresiva. En el orden temático –con frecuencia el argumento más socorrido, dado que permite la inmediata identificación de imágenes y motivos de la cultura afrocubana—“lo negro” en Diago se halla circunscrito a un período de poca extensión que abarca aproximadamente de 1945 a 1949. Este lapso –irregular y de tanteos, como el resto de la trayectoria artística de Diago– se ha extendido artificialmente hasta ocupar toda su producción, lo cual ha contribuido a fundar su justísima aunque aún fantasmal celebridad sobre lo que puede considerarse sin temor como un segmento de su obra.

Con o sin esos reales aportes a la iconografía de “lo negro”, que trataremos de precisar más adelante, la pintura de Diago debe estudiarse con más serenidad desde otros ángulos y mostrar sus mil aristas también interesantes. ¿No estaremos sugestionados, predispuestos por las particularidades “raciales”, es decir, por el color de la piel del artista? ¿No ha sido también la música, la musicalidad, como tema y como concepción estructural de su obra, otro de los aspectos más perseverantes en Diago? ¿No fue la abstracción su último designio estilístico? Estas y otras cuestiones debieran hacer reflexionar a quienes, con justificado entusiasmo por la calidad del pintor o motivados por su necesario redescubrimiento, han esgrimido su “afrocubanía plástica” como única defensa. Sus valores pudieran resultar mucho más amplios que los que han tratado de imponérsele si logramos modificar, o al menos desplazar este unilateral punto de vista.

Antes de revisar el corto periodo de cinco años que va de 1945 a 1949, en que lo afrocubano aparece con más notoriedad en la obra de Diago Querol, conviene subrayar un pensamiento del crítico de arte Gerardo Mosquera: “cuando más a la fuerza se pretende que África aparezca en la superficie, es a menudo cuando menos está en lo profundo”.[2] De ahí que toda comprobación temática sólo tenga un valor relativo y provisorio, supeditado a otros complejos e inadvertidos rasgos.

En 1945 y 1946, Roberto Diago Querol pinta y dibuja un grupo de Cabezas, Rostros y Figuras que exhibe en exposiciones colectivas en México, Argentina y Cuba, entre junio y octubre de 1946, y posteriormente en los Estados Unidos y Haití, entre 1946 y 1947. Son rostros, cabezas y figuras de personajes negros y mulatos de protuberantes carrillos y frentes abombadas, de apariencia grotesca y terrible, como esa figura con el torso negruzco y marrón, actualmente en la colección de la Galería Cernuda Art, en Miami (ver ilustración 1).

La crítica de entonces las recibió con cierto beneplácito, aunque señalando aquí y allá las deudas picassianas o las proximidades –respetuosas– a maestros del patio: “Estamos, después de las magistrales piezas plásticas de Lam en presencia de una nueva y singular obra, extraña en las primeras miradas. […] Monstruos domésticos cuyas imágenes en nuestra mitología popular adquieren categoría de genios tutelares. Simpáticos y grotescos seres de un ceremonial fálico, envueltos en una atmósfera de fresca paganidad”.[3] En El Nacional de México, Loló de la Torriente se refiere a estos Rostros como “pintura negra realizada por negro”, y destaca que Diago “será a no dudarlo uno de los pintores más interesantes y de más caudal en la actual época cubana”.[4]

Como colofón comercial, una de esas Cabezas es adquirida por Alfred H. Barr Jr. para la colección latinoamericana del Museo de Arte Moderno de New York.[5] De estos mismos años (1945-1946) parece ser la Maternidad del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana,[6] quizás el ejemplo que reúne con mayor abundancia esas características, y actualmente la única pieza visible de esta importante serie.

Una pequeña y atractiva Cabeza (ver ilustración 2) probablemente de esa época, dibujada en tinta ocre-rojiza fue adquirida por el coleccionista Chris von Christierson para formar parte de su colección de arte afrocubano contemporáneo.[7] A pesar de sus pequeñas dimensiones (20,3 x 12,7 cm) el dibujo para nada carece de grandiosidad e impacto visual. La cabeza, de unos pocos centímetros, posee una apariencia extraña, con la parte superior prácticamente separada de la mandíbula inferior, las orejas también muy separadas, casi sueltas, y unos pequeños ojos muy unidos, de mirada incisiva. He visto en ambientes religiosos afrocubanos viejas representaciones de Elegguá, y también de Osain y de otras orishas con esta expresión descompuesta, a menudo amenazante, que quizás posee el objetivo de intimidar o expresar fuerza, energía, o valentía, aprovechable para expresar su capacidad de resolver problemas o neutralizar enemigos. Curiosamente algo similar he comprobado luego en algunas impresiones calcográficas del artista Rafael Queneditt Morales (La Habana, 1942-2016), fundador del Grupo Antillano,[8] referido precisamente a representaciones imaginarias de los orishas, y realizadas en los años setenta, cuando la mención explícita de personajes y ambientes religiosos constituía, debido a la particular filosofía ateísta científica imperante en la sociedad socialista, una especie de seria contravención ideológica. También estas expresiones desfiguradas, medio terroríficas son apreciables en la obra de los años cincuenta y sesenta del pintor Manuel Couceiro Prado (La Habana, 1923-1981), otro integrante del Grupo Antillano. Y desde luego, estas expresiones poseen sus principales referentes en muchos extraños aworanes o agboranes (figuras talladas en madera), abundantes sobre todo en el culto yoruba de Ifá. Hay una gran semejanza, por ejemplo, entre esta pequeña cabeza dibujada de Diago Querol y una figurita tallada que representa al oricha Osain (ver ilustración 3) que perteneció al difunto babalawo Orestes Irete Ansa, realizada probablemente en los años setenta por un reconocido artista de Ifá habanero, Cosme Guío.

Obras como estas resultaron para la crítica de entonces la primera expresión original en la pintura de Roberto Diago Querol, hasta entonces marcada consecutivamente por la influencia de Van Gogh, de Matisse, y sobre todo de Picasso (con referencias más o menos cercanas a Mariano Rodríguez y Mario Carreño), y que lograron salvarlo con relativa rapidez de su inicial marasmo académico.[9]

Otra de las obras más comentadas de este “período negro” o de temática afrocubana y que con más frecuencia se utiliza como incontestable paradigma, es la impresionante Caridad del Cobre, óleo fechado en 1946.[10] La virgen patrona de Cuba, la popular Oshún, o Cachita, como cariñosamente la identifican muchos adeptos de la Regla de Ocha o Santería, está representada en el cuadro de Diago con una sencillez y familiaridad muy similar a la de esas muñequitas de trapo o madera con que es reverenciada en los altares populares, y que semeja más un juguete ataviado de santa que una venerable imagen religiosa. Más que en el tema, es en la atmósfera ingenua, ornamental, festiva, que envuelve y magnifica a esta virgen mulata, donde mejor se expresa ese substrato de conciencia o etno-psicología cubana (que ya no necesita de ningún prefijo –afro) que informa nuestras más auténticas creaciones culturales. Con su Caridad del Cobre –en muchos aspectos comparable a las pintadas por Carlos Enríquez o René Portocarrero–,[11] Roberto Diago logra una de sus obras de mayor sintetismo y riqueza expresiva dentro de este período, y acaso una de las más notables de toda su carrera. Un sucedáneo, en tinta, e igualmente privilegiado, es el que ilustra la portada del número 9 de la revista Orígenes, en la Primavera de 1946 (ver ilustración 5)

Sin el colorido que exhibe el cuadro (azules, dorados, blancos), más propio del simbolismo cromático yoruba que de los atributos del vestuario mariano, el humilde dibujo de Orígenes posee el fuerte encanto monumental de una gran obra.

Su esquema emotivo, psicológico, de oscura religiosidad popular, es el mismo que se presiente en la concepción de la tela. En lo grande como en lo pequeño se denuncia ya en Diago la seguridad formal y el genio creativo. He visto pequeños dibujos de Diago que poseen esa misma intensidad, como la cabecita que antes comentamos. La dicotomía entre dibujante y pintor, que presidirá luego muchos juicios valorativos sobre su obra, muestra, frente a las calidades de estas vírgenes, su lado falso o cuando menos innecesario y poco sustentado.

El virtuosismo de un grupo de tintas de 1947[12] quizás contiene el germen de esta distinción que hizo del Diago “dibujante” un difícil émulo para el Diago “pintor”. Pero valdría la pena lanzar un rápido vistazo sobre el extraordinario Abanico, de 1945,[13] para desentendernos cuanto antes de este absurdo doblez con raro saborcillo a Doctor Jekyll y Mister Hyde. Ambas excelencias –pictóricas y dibujísticas- pueden ser fácilmente demostradas extrayendo ejemplos de distintas etapas. Como pintor o como dibujante, Diago fue casi desde el inicio un artista maduro y dueño del oficio. Excepcionalmente informado de los secretos de “cocina” de la línea, del color, de la composición, o de técnicas gráficas por entonces poco practicadas en Cuba, como la xilografía,[14] podía exhibir –plástica y verbalmente– un conocimiento erudito. Este multifacético interés por la sabiduría abarcaba estudios de historia, arte, literatura, religiones, y sobre todo música, para lo cual poseía una agudísima disposición natural.[15]

No obstante estos conocimientos y aptitudes, Diago no alcanzará como pintor una verdadera definición estilística. Hasta su prematura muerte arrastrará los epítetos “prometedor”, “posible”, “no definitivo”, que definen toda su trayectoria. No podría ser de otra forma. Sus variadísimas búsquedas lo mantendrán en una constante –y ahora eterna– expectativa creadora.

En los mencionados dibujos de 1947, en tinta negra y tintas de colores, quisiera hacer notar algunas contradicciones o sería mejor decir complejidades, que tipifican la configuración de estas pesquisas y exploraciones temáticas y estilísticas sobre Roberto Diago Querol. En este conjunto, que inaugura en 1948 José Lezama Lima,[16] hay un despliegue de intereses que va desde los cultos populares cubanos (Caridad del Cobre), la mitología cristiana (San Sebastián, Anunciación, Apocalipsis), greco-latina (Leda), egipcia (Isis), hasta obras de gusto autobiográfico (Músicos, La música, Instrumentos musicales), entrelazados en una homogénea concepción lineal, limpia y clásica, llena de sugerencias renacentistas y surrealistas que en algo recuerdan los dibujos sobre mitología antillana de Luis Martínez Pedro, algo anteriores. Estas preferencias temáticas que irá incrementando con la imaginería cubista (Músicos, ca. 1947),[17] de fuerte influencia picassiana,[18] hacen que este período 1945-1949 sea igualmente inquieto y heteróclito, y no solamente enfocado en aspectos relacionados con lo afrocubano.

Un dibujo en gouache también de 1947, perteneciente a la colección de la galería Cernuda Art (ver ilustración 6), de aspecto más esquemático y con flechas y penachos en la decoración de la cabeza, sí puede inscribirse con comodidad en el centro de sus intereses por lo afrocubano, y clasificaría incluso como una de las futuras Cabezas de Elegguá que realizaría en 1949, aunque desconocemos si comenzó a hacerlas desde antes. Pero ya sabemos que las dataciones en este artista, tanto de muchos elementos temáticos como estilísticos son siempre aproximados.

No obstante ser la etapa que presenta más ingredientes afrocubanos, o un mayor número de rasgos característicos de ese importante componente genético de nuestra identidad nacional, no existe aún en Diago Querol –ni existirá más adelante– ninguna vertiente definida que permita su parangón con Lam. El paralelo, que debiera más bien interpretarse como una especie de elogio, de alabanza, adquiere a menudo el viso maléfico de una rivalidad, por muchas razones insostenible. Baste decir que en estos años Wifredo Lam era ya considerado como uno de los grandes pintores contemporáneos[19] y poseía un estilo maduro e inconfundible. Sería más prudente inscribir estos interesantes resultados alcanzados por Diago Querol entre 1945 y 1949 –con los miramientos del caso– entre las tentativas que ocuparon a un grupo de pintores como Portocarrero, Martínez Pedro, Mariano, Carreño, entre otros, a lo largo de toda la década, tendientes a encontrar en la representación plástica de personajes, instrumentos musicales, vestuarios o ambientes rituales de la Regla de Ocha o la Sociedad Abakuá, la bendición de un utópico “estilo nacional”. La gracia, la suerte –el aché– alcanzó, sin embargo, a unos pocos. Y no fue precisamente lo anecdótico el elemento determinante. Sirvan de ejemplo las obras escultóricas de Agustín Cárdenas o Mateo Torriente o el mismo Lam. En cuanto a Diago Querol, su real envergadura está por estudiar y con seguridad ha de extenderse mucho más allá de esas muestras epidérmicas con las que pretende ilustrársele.

Para prolongar las referencias plásticas hasta el final de este período, resulta decisiva la mención de las atractivas Cabezas de Elegguá, realizadas por Diago en 1949,[20] y de los óleos El Oráculo, 1949,[21] y Elegguá regala los caminos, 1949 (ver ilustración 8), ambas de la colección del Museo Nacional.

En los primeros, la evocación a este oricha es más nominal que analógica. Ningún elemento permite revelar la identidad de esta caprichosa deidad, dueña de los caminos y las encrucijadas en el panteón yoruba. En realidad, ningún rasgo formal, cromático, simbólico, nos remite directamente a ella. Ni alude a ninguna de sus usuales representaciones en la iconografía santera, las cuales sí encontramos en muchas obras del propio Lam.[22] A la larga, no importa tanto si se parecen o no a las representaciones habituales, o si el artista intentó reproducir algún que otro detalle de esos ídolos tan populares en los hogares cubanos. Aunque no hay que olvidar que en aquellos años y hasta mucho después, el altar de los “santos guerreros”, con Elegguá a la cabeza, se acostumbraba a mantener discretamente oculto dentro de las llamadas “mesitas de noche” para evitar las miradas curiosas de los visitantes no iniciados. Lo cierto es que sus Cabezas de Elegguá expresan con una soltura no imitativa el intrínseco misterio que rodea de manera general a esta religión iniciática, donde también son importantes los ancestros familiares (Eggun) y otras muchos presencias sobrenaturales representadas en objetos, figuras talladas (aworanes) y otras muchas imágenes y símbolos relacionados a veces con lo maléfico (como el propio Eshu), o hasta con lo diabólico como en la representación de Abita, o deidades oscuras y de gran severidad como Orun, o con otras que habitan en las profundidades de la tierra como Ashikuelú, todas exclusivas de la religión de Ifá, y desde luego mucho más escasas y menos expuestas (sobre todo en aquella época) a la mirada pública como si sucede con los Guerreros (Elegguá, Oggún, Ochosi y Osun). No sabemos si Diago Querol era simpatizante o incluso fue iniciado en alguna religión afrocubana, pero sin duda alguna tuvo que estar muchas veces en presencia de algunos de estos objetos rituales en casa de las familias afrodescendiente y de condición humilde –tanto en La Habana como en Matanzas– y donde debió escuchar muchas de las historias sagradas, patakines o itanes de Ifá en los que estas deidades muchas veces son descritas con vistas a ser representadas luego por sus practicantes.

En este intencional desapego de los aspectos exteriores, identificables de lo afrocubano, es donde Diago logra sus más genuinas interpretaciones artísticas. Es esa capacidad para “enfocar el mundo a través de las estructuras propias del pensar mitológico” o “naturalidad para la mitologización”,[23] lo que hace que alcance en estas Cabezas de Elegguá y en otras obras similares, una de las más válidas respuestas del arte cubano a los problemas de la identidad cultural del Caribe y Latinoamérica.

En la mencionada colección von Christierson existe una de esas Cabezas de Elegguá, ca. 1949 (ver ilustración 9) de fuerte colorido y expresión furibunda. Se trata de una pintura a base de tempera sobre cartulina de medianas dimensiones (76,2 x 54,6 cm) que representa el rostro romboidal de una figura imaginaria (que por su presencia puede atribuirse a Elegguá por comparación de las restantes que realizó el artista), rostro de ojos pequeños y muy juntos que se halla situado en el centro de un eje cruciforme y a su vez en el extremo superior de un largo cuello cubierto de flechas que apuntan en todas direcciones, como debiera ser tratándose de un oricha dueño de los caminos y las encrucijadas. Los brazos de la cruz se hayan a su vez rematados por medias lunas entrecruzadas, quizás algo extrañas en la representación habitual de este oricha, pero que aparecen, con diferentes torsiones y complejidades en casi todas las Cabezas de Elegguá que conocemos y en otras obras donde ese oricha es mencionado, como en Elegguá regala los caminos (ver ilustración 7 y 8).

La figura, de color claro, amarillento, se destaca sobre un fondo abstracto compuesto por dos rectángulos rojos superpuestos a un fondo azul, ambos decorados con múltiples líneas verticales, horizontales y diagonales. Se trata de un ejemplar muy atractivo de esta importante, aunque hasta ahora relativamente reducida serie (en mi caso, sólo he podido ver unas tres o cuatro de estas cabezas de Elegguá). Lo curioso es que en este periodo previo, y en este caso en particular, la abstracción fue usada como una especie de background formal donde parecen existir –al menos para mí– referencias a las estructuras formales y lineales presentes en los tejidos y en la decoración de máscaras y demás tallas en madera propias el arte tradicional del África subsahariana, de los que Diago Querol sin duda alguna era admirador.

Con relación a su abstracción, quizás la sección más preterida o poco examinada dentro de su obra en comparación con la de otros pintores abstractos cubanos, habría que preguntarse si acaso no pudieran encontrarse allí también otras importantes evidencias, tanto directas como indirectas, o incluso imaginadas, de la presencia de lo afrocubano o de los remanentes africanos en su arte, al menos si es que queremos sostener y argumentar ese estatuto que aquí hemos puesto inicialmente en discusión con el solo objetivo de provocar el interés de los investigadores.

El Oráculo, 1949, de la colección del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana (ver ilustración 10), aunque más pretencioso en su formulación, se halla asediado por referencias culturales y estilísticas que mediatizan ligeramente la libertad imaginativa que apreciamos en las Cabezas de Elegguá. Referencias a personajes o seres fabulosos de la mitología occidental vinculados a la producción de enigmas y vaticinios (Oráculo de Delfos, Esfinge de Tebas, etc.) y que se hallan implícitas en el título, se anteponen inevitablemente a cualquier posible lectura desde nuestras peculiares tradiciones adivinatorias de origen yoruba o bantú, ya que al menos a nivel general, la palabra oráculo tiende a llevarnos a esas regiones, y no, por desgracia, al mucho más cercano sistema adivinatorio de Ifá. Tal es la fuerza de algunas convenciones históricas. Referencias a algunos recursos iconográficos y compositivos empleados por Lam (combinación de fragmentos humanos, animales, vegetales y fantásticos) comprometen también una parte de su originalidad con supuestos miméticos que sí logra evitar con desenvoltura en las Cabezas de Elegguá. Otros elementos gráficos y numéricos, de vaga filiación cabalística, astrológica o mágica trazados sobre el piso, introducen en El Oráculo un ambiente de misterio construido, escenográfico, efectista, que enrarecen la justa apreciación de sus valores y lo alejan de las alusiones más claras e inmediatas a las grafías de Palo Monte y Abakuá que de cualquier manera hubieran resultado igualmente herméticas para gran parte del público de arte de aquel momento. La parte superior del cuadro reúne, a nuestro juicio, los rasgos más auténticos de Diago Querol. Los tres rostros –de tremebunda ferocidad– en mucho recuerdan la concepción de las Cabezas… y difieren de las reelaboradas por Picasso o por Lam, en que no son extraídas exclusivamente del repertorio de máscaras del África Negra, y lo mismo podríamos decir de las cabezas que aparecen en Elegguá regala los caminos, 1949, también de la colección del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana. Además de a la rica mascarada carnavalesca de la Cuba de entonces, o a los engendros anatómicos del surrealismo, los rostros del triple personaje de El Oráculo también pueden hallarse relacionados con una fuente doméstica de carácter biográfico: una máscara mexicana de agudos y agresivos dientes –que aún conserva la viuda de Diago Querol– y que le fue obsequiada por su cuñado Odilio Urfé sobre el año 1940.[24] ¿Existirá todavía esa máscara en manos de algún miembro de la familia o de algún coleccionista? ¿Tomó de ahí, o del libro Masques Africains de Charles Ratton –que se hallaba en su biblioteca–, o de alguna sugestiva representación plástica del vodú que pudo ver en su viaje a Haití en 1947, los rasgos de su personal imaginería? Su breve paso por Haití no ha sido nunca investigado, pero indiscutiblemente pudo haber tenido contacto, así haya sido de manera superficial y momentánea, con la fuerte imaginería del vodú y de la sociedad secreta bizangó, en muchos sentidos más cercanos a esa apariencia exaltada, terrible que observamos en sus Cabezas de Elegguá, El Oráculo y en Elegguá regala los caminos, algo que no es tan habitual en la imaginería de las religiones afrocubanas. Sólo podemos sugerir o suponer. También me parece probable, conociendo la gran curiosidad intelectual de Diago Querol, que la relación que hemos visto entre las tres cabeza de El Oráculo y las Cabezas de Elegguá tenga que ver con un conocimiento por parte del artista del significado del tres en la numerología esotérica yoruba, el cual corresponde efectivamente a ese oricha, el cual es cotidianamente más “consultado” como oráculo por los practicantes que el verdadero oricha de la adivinación, es decir, que el propio Orula o Orúmbila, sólo molestado para asuntos de mayor envergadura

En el caso de La Noche, 1950, nos encontramos ante una obra que puede considerarse mayor en varios sentidos, no sólo a nivel dimensional sino por su complejidad estructural, narrativa, y porque en ella el artista parece haber ensayado y recombinado con acierto varios de sus anteriores hallazgos estéticos, temáticos y estilísticos con otros más recientes antes de acometer sus obras decididamente abstractas. Sin duda es una obra ambiciosa, ya que en su realización requirió al menos uno o quizás varios estudios o bocetos antes de alcanzar la versión definitiva, la cual se encuentra actualmente en una colección privada en Madrid (ver ilustración 12).[25] Este Estudio de La Noche ca. 1950 (ilustración 12) una acuarela sobre cartulina de 45,7 x 207,6 cm, fue adquirida en fecha reciente por el ya mencionado empresario de origen sudafricano, Chris von Christierson. A pesar de su aspecto general un tanto recargado, es una obra indiscutiblemente atractiva, de aire surrealista y fantasioso, solucionada en tres grandes zonas donde se mezclan elementos intrincados, tremebundos y zonas ligeras, poéticas, donde lo imaginario puede incluir un inusitado elemento realista como la representación de una residencia moderna y un carro americano de último modelo en el extremo inferior derecho de la composición. Uno siente, sin embargo, que el trasfondo del cuadro está dominado por un sentimiento de lo sagrado, por un asombro místico, religioso frente a la oscuridad, frente al misterio de la noche. Y aunque quizás confuso o impreciso, su mensaje estético también posee notas muy claras de su afincamiento en la religiosidad afrocubana, en su filosofía proveniente de lo natural, ya que los propios orichas y mpungos, más que deidades o divinidades en el sentido occidental del término, representan fundamentalmente eso, energías de la naturaleza. Más allá de esa evidencia general, o de esa sospecha o conjetura, lo afrocubano en un sentido temático más concreto, quizás pueda notarse en esa puerta clausurada que aparece en el extremo izquierdo, adornada con una especie de penacho de palma, semejante en muchos aspectos a la que se sitúa durante las ceremonias a la entrada de los espacios secretos del fambá o templo de la Sociedad Secreta Abakuá o del munanso de los practicantes del Palo Monte o en el igbodu de Ocha o Ifá. Este elemento desapareció en la versión final del cuadro, de acuerdo a la imagen que tenemos. Pero ese interés por utilizar elementos de la cultura afrocubana se halla presente en ambas en un área en forma de bolsón del mismo color rojo pálido situada en la parte izquierda central y donde se cruzan en forma de triángulo varias flechas muy en el estilo de las erikuá tan abundantes en el lenguaje gráfico de las anaforuanas abakuá y también en las firmas o trazos simbólicos de origen congo usadas dentro del culto de Palo Monte. En la parte superior, la imagen de las constelaciones pasa de ser simples esquemas lineales trazados entre uno y otro astro para convertirse en extraños seres aéreos, alados, de apariencia irreal, presididos por un gran pájaro negro que enseguida nos recuerda a la cubana aura tiñosa, gunugún para los santeros y nsusu mayimbe para los paleros que nuestros religiosos consideran mensajera de Olofi y de Nsambi Mpungo respectivamente. La presencia de una divinidad omnipotente se halla también representada (o imaginada de manera unitaria, sintética) por unos imponentes personajes blanquecinos que aparecen en el extremo derecho de la obra y quizás también en el extremo opuesto, no sólo como testigos de la noche, sino como los posibles creadores de todo ese universo. Pero quizás no debamos ir más allá en nuestras especulaciones por tratarse –como sucede casi siempre con las creaciones artísticas– de decisiones no intencionales, más intuitivas que racionales. En el centro del Estudio de La Noche, mediando entre estos dos extremos, hay una especie de gran estrella caída, semienterrada, que parece representar, por su forma, lo que será su nuevo estilo abstracto, un resultado menos narrativo pero igualmente sugerente. En la versión definitiva esta figura es aún más esquemática y abstracta, perdiéndose la similitud con el astro caído, como antes sugerimos. Lo figurativo ha ido poco a poco perdiendo jerarquía. Si algo da que pensar una obra como esta, es en la posibilidad mayor que pueden alcanzar las imágenes no sólo sugerentes, alusivas, sino incluso las radicalmente abstractas, para representar o sugerir esos contenidos afrocubanos que tanto queremos encontrar en las obras de artistas como Lam o Diago y que la figuración mimética, narrativa, descriptiva termina muchas veces por convertirse en muñequería folklórica, carnavalesca y hasta turística. La Noche y su Estudio saltan sencillamente esas barreras y se convierten en obras que no necesitan más credenciales que su autenticidad y su belleza.

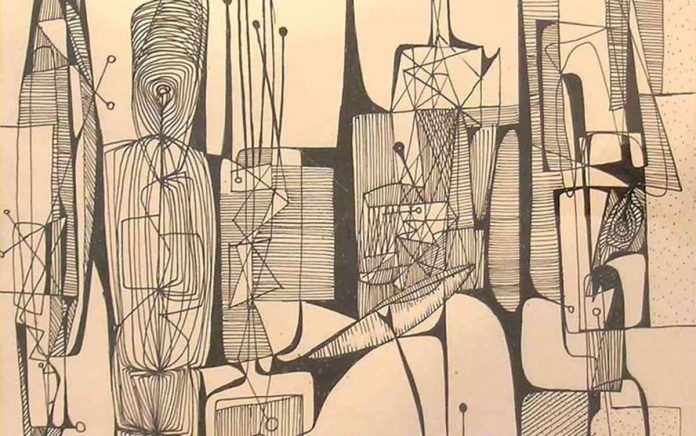

Con relación las abstracciones de Diago Querol –abstracciones que no siempre resultan tan abstractas realmente–, basta contemplar lo sugerente de una de ellas: un pequeño dibujo de la colección von Christierson donde no cuesta mucho vislumbrar semejanzas con figuras, máscaras y decoraciones lineales propias de los tejidos y las tallas en madera de procedencia africana. (ver ilustración 13). Creo que la abstracción cubana a pesar de haberlo intentado con éxito en algunos casos, no llegó a interesarse del todo ni a profundizar lo suficiente en los significados de los variados simbolismos gráficos, geométricos, cromáticos, numéricos pertenecientes a las distintas tradiciones religiosas de origen africano (quizás con la excepción del injustamente olvidado Viredo Espinosa, quien utilizó elementos de todas ellas), algo que quizás hubiera constituido un ingrediente importante para diferenciarla de otras variantes de la abstracción que se desarrollaron con cierta monótona similitud en varios países latinoamericanos y en el resto del mundo.

Miles de cabos sueltos habrá que atar –y desatar– en este pintor tan ovillado y desovillado. ¿Qué universo simbólico puede hallarse oculto en sus obras, dada la conocida voracidad informativa y erudición de Diago Querol? ¿Qué habrá efectivamente de africano, de afroamericano, de caribeño, de cubano, e incluso de indoantillano, de taíno, como ha hecho notar recientemente un interesante y documentado ensayo del investigador cubano José Ramón Alonso-Lorea, que constituye un aspecto totalmente inédito en la investigación de su obra?[26] ¿Qué importancia podría tener la música en la conformación y evolución de su estilo, incluso en su adscripción final a la pintura abstracta? El caso Diago sigue manteniendo aún sobre su archivado expediente un signo ignominioso de interrogación. Sólo el estudio podrá convertirlo en un signo admirativo.

La Habana, 1989-2020

* Este texto fue publicado originalmente en 1989 en el Catálogo General exposición Tercera Bienal de La Habana. Centro Wifredo Lam, Editorial Letras Cubanas, La Habana, noviembre de 1989, pp. 222-226, y en el catálogo exposición Roberto Diago, Tienda de Arte Roberto Diago, FCBC, La Habana, 5 de noviembre, 1989. La siguiente versión fue realizada en septiembre del 2020 como forma de conmemorar el Centenario del nacimiento de este importante artista con una breve actualización de la versión inicial mediante nuevas reflexiones y datos sobre su obra.

Notas:

[1] Agradezco a la viuda de Diago, Josefina Urfé, a su hijo Virgilio, a su nieto Roberto Diago, y a la estudiante de Historia del Arte Niurka Cruz, el acceso a un importante grupo de obras y la revisión del archivo de fotos, catálogos y recortes de prensa del artista.

[2] Gerardo Mosquera: “Africa dentro de la plástica caribeña”, Conferencia Internacional sobre Plástica del Caribe, II Bienal de La Habana, 1986.

[3] Joaquín Texidor: “Nuestros pintores de hoy: Diago”, octubre de 1946, en recorte sin identificación, archivo de la viuda de Roberto Diago.

[4] Loló de la Torriente: “Valor de la pintura negra”, El Nacional, 10 de junio de 1947.

[5] Ver carta de Alfred H. Barr Jr. dirigida a Diago el 1º de agosto de 1947, ofreciendo la compra en 50 pesos de la tinta Cabeza, 1946, y cheque no. 639, julio 28, 1947, archivo de la viuda de Roberto Diago.

[6] Maternidad, óleo/tela, 116 x 98 cm, colección Museo Nacional de Bellas Artes, en almacén, inv. 0-183.

[7] La colección von Christierson ha organizado hasta ahora tres exposiciones bajo el mismo título de Without Masks: Contemporary Afrocuban Art / Sin Máscaras: Arte Afrocubano Contemporáneo, Johannesburg Art Gallery, South Africa, 2010 (catálogo); Museum of Anthropology, University of British Columbia, Vancouver, Canadá, 2014; y Museo Nacional de Bellas Artes, La Habana, Cuba, 2017. El autor de este texto es el curador de la colección von Christierson, de sus exposiciones, y autor de los textos del catálogo.

[8] Cfr. Alejandro de la Fuente: Grupo Antillano: the Art of Afro-Cuba, University of Pittsburgh Press, 2013.

[9] Ver la llamada Pentalogía de Martí, óleos de 1943, colección Centro de Estudios Martianos, o el Retrato del Sr. Guillermo Paredes, 1942, óleo/tela, 66 x 56 cm, colección Museo Nacional de Bellas Artes, inv. 0-184.

[10] Caridad del Cobre 1946, óleo/tela, 104 x 78 cm, colección Josefina Urfé.

[11] Ver Carlos Enríquez, Virgen del Cobre, ca.1933, óleo/tela, 72 x 59,5 cm, y René Portocarrero, Bembé, 1947, pastel/papel, 51 x 34 cm, ambas en colección Museo Nacional de Bellas Artes, Salas Cubanas.

[12] Me refiero a las obras de la exposición Diago. Variaciones sobre imágenes conocidas, Lyceum, La Habana, 13-24 de octubre, 1948, por ejemplo Apocalipsis, San Sebastián y Caridad del Cobre, reproducidas en Lunes de Revolución, La Habana, n.o 97, 27 de febrero, 1961, pp. 11 y 15.

[13] Abanico, óleo/tela, 150 x 89 cm, colección Museo Nacional de Bellas Artes, Salas Cubanas, inv. 2420.

[14] Según el grabador Armando Posse, amigo de Diago, este realizó excelentes grabados en madera “de cabeza” (dato en conversación personal). El escultor matancero José Núñez Booth, director y compañero del artista en la Escuela de Artes Plásticas de Matanzas desde 1946, recuerda una serie de dagames al hilo con motivos extraídos de la novela Los trabajadores del mar, de Víctor Hugo (dato en conversación personal). Hay otra referencia a la existencia de los grabados en Diago en José Gómez Sicre: “Un movimiento en marcha”, El Mundo, La Habana, 7 de julio de 1945, que hace mención de tres xilografías expuestas por Diago en el Glorier Club de New York en ese mismo año. No hemos localizado ninguna de estas obras.

[15] Roberto Diago Querol fue hijo del virtuoso violinista Virgilio Diago (1904-1941), violín concertino de la Orquesta Sinfónica de La Habana, y uno de los más notables ejecutantes de este instrumento en Cuba. En 1949, Roberto Diago contrae matrimonio con Josefina Urfé, hija del célebre músico José Urfé (1897-1957), clarinetista, profesor y director de orquesta y banda, y compositor, entre otros, del conocido danzón “El bombín de Barreto”. Para más datos sobre estos músicos, cfr. Helio Orovio: Diccionario de la música cubana, Editorial Letras Cubanas, La Habana, 1981, pp.124 y 416-417.

[16] Cfr. José Lezama Lima: “En una exposición de Roberto Diago”, Tratados en La Habana, Universidad Central de las Villas, 1958, pp. 361-367.

[17] Músicos, ca. 1947, óleo/tela/cartón, 188 x 209 cm, colección Museo Nacional de Bellas Artes, en almacén, inv. 85/7.

[18] Ver, por ejemplo, Tres máscaras musicales, 1921, de Pablo Picasso (colección Philadelphia Museum of Art).

[19] Ver, por ejemplo, la exposición 5 grandes pintores: Picasso, Matisse, Miró, Lam, Matta, Museo de Arte Moderno de New York, 1946. Cfr. Antonio Núñez Jiménez: Wifredo Lam, Editorial Letras Cubanas, La Habana, 1982, p. 268.

[20] Existen al menos tres obras de esta serie realizadas en gouache sobre papel: dos que conserva la viuda de Diago, y una, no localizada, que poseía el popular músico Ignacio Villa (Bola de Nieve). De una de ellas existe una reciente serigrafía del Fondo Cubano de Bienes Culturales.

[21] El Oráculo, 1949, óleo/tela, 150 x 89 cm., colección Museo nacional de Bellas Artes, Salas Cubanas, inv. 2419.

[22] Cfr. Desiderio Navarro: “Lam y Guillén: mundos comunicantes”, en Sobre Wifredo Lam, Editorial Letras Cubanas, La Habana, 1986, pp. 138-162.

[23] Gerardo Mosquera: ob. cit., p.13.

[24] Pude ver la citada máscara en casa de Josefina a finales de los años ochenta, aunque lamento no recordar ahora su apariencia con exactitud, y desde luego, no haber tenido una cámara para fotografiarla.

[25] Agradezco a Roberto Borlenghi, a Janda Wetherington y a la Panamerican Art Project, Miami, Florida, el haberme facilitado la imagen y las referencias de la versión definitiva de La Noche. Las obras de Diago Querol que se hallan actualmente en la colección von Christierson que aquí se reproducen (ilustraciones 2, 10, 12 y 14) fueron compradas en dicha galería.

[26] Cfr. José Ramón Alonso-Lorea: “Diago en los proyectos de Sicre, Barr y sus derivaciones”, Deinós, Department of Languages, Literatures, and Cultures of Rockford University, 12 agosto de 2020.

|

Colabora con nuestro trabajo Somos una asociación civil de carácter no lucrativo, que tiene por objeto principal la promoción y fomento educativo, cultural y artístico. En Rialta nos esforzamos por trabajar con el mayor rigor profesional en la gestión, procesamiento, edición y publicación de los contenidos y la información. Todos nuestros contenidos web son de acceso libre y gratuito. Cualquier contribución es muy valiosa para nuestro futuro. ¿Quieres (y puedes) apoyarnos? Da clic aquí. ¿Tienes otras ideas para ayudarnos? Escríbenos al correo [email protected]. |