Los franceses parecen dotados de un talento especial para la escritura de diarios: no son, en rigor de verdad, los mejores —Kafka, Pavese y Gombrowicz los superan ostensiblemente–, pero sí los más prolíficos –el de Paul Léautaud, por sólo nombrar un ejemplo ilustre, abarca veinte gruesos volúmenes– y, sobre todo, han conseguido algo que antes de Stendhal y los hermanos Goncourt parecía casi imposible: dotar al género de una dignidad estética reservada exclusivamente para la novela, la poesía y el drama. En efecto, el melancólico suizo Amiel, el sobreestimado Gide y tantos otros serían impensables sin la existencia de esa poderosa genealogía. Sin embargo, esta tradición literaria no representa meramente la gran roca sobre la cual se erige una incesante producción de obras maestras: puede ser también, como ha demostrado Harold Bloom –según creo de manera irrefutable– “el querubín protector”[1] que bloquea el acceso a la grandeza estética.

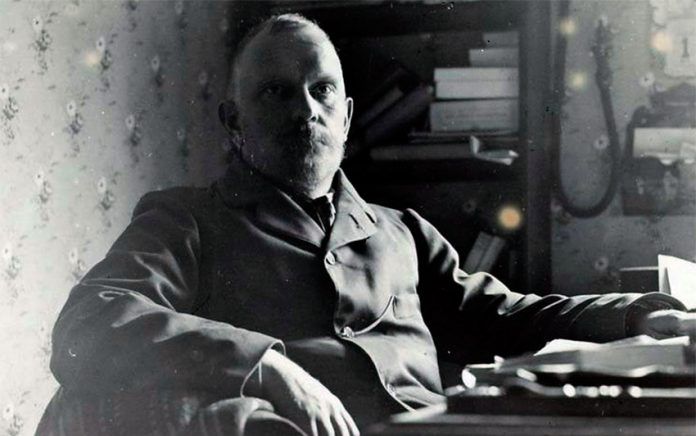

En el caso de Francia, por tanto, resulta notoria la dificultad de conquistar un lugar en el Canon, especialmente para quienes intentan conseguirlo con la escritura de diarios: no hay, acaso, otro país con tantos escritores de primer orden que también han abordado ese género. Pero, naturalmente, ese argumento nunca ha disuadido a los fanáticos de la forma que se empeñan en dedicar su ingenio a la así llamada “literatura del yo”. Como demuestra profusamente la antología de su Diario (1887-1910) publicada hace sólo unos años por una editorial española, Jules Renard es, sin duda, uno de los más interesantes.

Se trata de un texto en las antípodas del ya mencionado Diario de André Gide: rechazando las florituras y ampulosidad características del famoso polígrafo[2] (aquello que Borges solía llamar “el estilo galano”), Renard apostó fuerte por un estilo seco y conciso, un auténtico instrumento de precisión que ha resistido el paso del tiempo mejor que la mayoría de sus contemporáneos.[3] Ahora bien, no debemos suponer que alguien como él –admirador de Flaubert, Maupassant y Baudelaire—[4] escribió así de manera “espontánea” o azarosa: por el contrario, a un estilo semejante sólo puede accederse con enormes dificultades y una conciencia estética muy sofisticada. Como demuestran el Diario y el volumen de relatos Historias naturales, Renard poseía con creces este refinamiento y era también “un trabajador de la prosa”[5] más que diligente. Así, en el inicio mismo del texto que aquí comento, encontramos un fragmento de asombrosa lucidez sobre el arte de la escritura: “El talento es cuestión de cantidad. El talento no se demuestra escribiendo una página, sino escribiendo trescientas. No hay novela que una inteligencia mediana no pueda concebir, ni frase tan hermosa que no la pueda construir un principiante. Pero hay que empuñar la pluma, preparar el papel, ir llenándolo pacientemente. Los fuertes no dudan. Se sientan a la mesa, dispuestos a sudar. Llegarán al final. Acabarán la tinta, gastarán el papel. Esta es la única diferencia entre los hombres de talento y los cobardes que nunca empezarán. En literatura, solo existen los bueyes. Los genios son los más gordos, los que penan dieciocho horas al día de forma infatigable. La gloria es un esfuerzo constante”.

Admirable aforismo el del final de la frase que epitomiza lo esencial de un pasaje adverso a la retórica de la genialidad que aún hoy predomina en el espacio literario: incluso si no suscribimos completamente lo que afirma el fragmento[6] podemos apreciar su sorprendente modernidad: no está muy lejos de lo que escribe Flaubert en varios lugares de su correspondencia[7] y recuerda muchísimo la célebre respuesta de Faulkner en la entrevista con el Paris Review: “Yo no sé nada sobre la inspiración porque no sé lo que es eso. La he oído mencionar pero nunca la he visto”. Se trata en ambos casos de una vigorosa crítica a la ingenua creencia de que el talento innato y la inspiración más o menos milagrosa son suficientes para crear una obra literaria de primer orden (una reliquia del pensamiento romántico que aún hoy muchos escritores parecen aceptar).[8] Pero, por supuesto, era fácil para Faulkner –admirador de estetas tan dotados como Eliot y Joyce– enfatizar la importancia de la revisión incesante y la supremacía de los procedimientos retóricos en una época dominada por la gran sombra de los escritores modernistas:[9] mucho más arduo resultaba articular ese credo en los cenáculos parisinos hacia finales del siglo XIX. Y sin embargo, la obsesión de Renard con la técnica y su anhelo de escribir una prosa casi perfecta atraviesan todo el Diario, que se convierte así en un tratado de poética comparable a la correspondencia de Flaubert, su único predecesor (por más que, irónicamente, no haya podido conocer esos textos).[10]

Por tanto, si bien Renard no desdeña representar con ingeniosa mordacidad a muchos literatos de la época,[11] su Diario no podría ser más distinto del que Gide llevaba por esos años: en vez de la soporífera narración prodigada por este último,[12] lo que tenemos aquí es un auténtico laboratorio de la escritura, una prolongada meditación sobre las formas narrativas y los procedimientos estéticos que, en retrospectiva, podemos considerar como su obra maestra[13] (aunque, como ya he comentado, Historias naturales es también un volumen extraordinario, acaso el mejor libro de cuentos escrito en Francia a finales del siglo XIX).

Habiendo establecido su importancia, intentaré dilucidar las teorías más significativas que aparecen en el texto. Aunque en el Diario encontramos cientos de ideas –a menudo dos o tres por página– a mi juicio la poética de Renan descansa sobre dos principios fundamentales: primero la noción según la cual el mejor estilo evita cualquier floritura o ampulosidad innecesaria[14] (es decir, una idea de la prosa eminentemente antibarroca que estima la exactitud y la concisión por encima de todo); en segundo lugar,[15] cierta frialdad, distanciamiento y elegante amargura en su representación de la sociedad francesa (sobre todo cuando habla de los escritores: es como si un inflexible nihil admirari guiase casi todos sus juicios estéticos y eventualmente ni siquiera Maupassant o Balzac consiguen eludir la crítica).[16] En cualquier caso, su ácido ingenio es sólo la parte más superficial del profundo pesimismo que impregna todo el texto. Por supuesto, alguien podría sostener que eso no es precisamente original: como todos saben, tras la primera traducción francesa de Schopenhauer[17] su pesimismo metafísico influyó enormemente a casi todos los escritores de la época.[18] Sin embargo, semejante idea no se sostiene: el nihilismo y la ostensible misantropía de Renard no se originan en doctrinas filosóficas, sino en la observación desapasionada de la naturaleza y de los hombres: algo así como un pesimismo empírico, desprovisto de toda fundamentación especulativa que, precisamente por eso, resulta mucho más devastador: para alguien como él es superflua cualquier teoría (sobre todo aquellas que intentan reducir la complejidad de lo real a un fundamento último).

Lo más sorprendente es que su falta de entusiasmo no excluye la dimensión estética: ya he hablado de su severidad en cuestiones literarias,[19] pero aquella bien documentada intolerancia es casi insignificante cuando la comparamos con el monolítico desprecio por la pintura[20] y su absoluta indiferencia ante la música[21] (que quizás sólo Naipaul comparte entre los grandes narradores contemporáneos). Por supuesto, en ambos casos se trata de exageraciones: no sería extraño que muchos de estos juicios procediesen de aquello que Baudelaire llamó “el aristocrático placer de desagradar” y, ciertamente, Renard no se limitó a inscribirlos silenciosamente en el Diario: epatar a los filisteos de su época fue un placer al que nunca renunció. En cualquier caso, es muy probable que alguien tan escéptico como él sospechara de todo aquel que dijera tener “una profunda experiencia del arte”, y acaso no le faltasen motivos: pocos años más tarde Proust (que veneraba como pocos la pintura[22] y la música clásica) exploró magistralmente el esnobismo y la falsedad inherentes a los cenáculos artísticos en el París finisecular (recordemos, especialmente, a personajes como madame Verdurin y la duquesa de Guermantes). Claro, lo irónico es que Renard tampoco habría admirado a Proust,[23] pero eso no es relevante aquí: lo esencial es apreciar cómo otro gran escritor francés percibió lo mismo que el austero diarista. Ahora bien, ¿acaso significa eso que debemos ver a Renard como esencialmente refractario a la “religión del arte” cuyo sumo sacerdote fue Proust?[24] En absoluto: lo que sucede es que concentró toda su devoción en el arte verbal. Para este fanático de la forma[25] sólo existía la Literatura, con exclusión de todo lo demás: quizás nos parezca una perspectiva demasiado estrecha, pero en cualquier caso es la única que permite comprender la importancia del Diario y su riguroso ascetismo estético.

Notas:

[1] Es el concepto desarrollado por el ensayista en su estudio La angustia de las influencias.

[2] Bueno, famoso al menos en su época: ahora casi todo lo que produjo nos parece estrictamente ilegible.

[3] Aunque, por supuesto, en principio la retórica compleja y barroquizante no tiene nada de malo, como demuestra sobradamente la obra colosal de Marcel Proust. Pero la diferencia estriba en la vacuidad esencial de los textos de Gide: en sus libros sólo encontramos un efecto de superficie, una falsa complejidad: por eso Proust es el mayor novelista del siglo XX y Gide… sólo una nota al pie en la historia literaria francesa.

[4] Todos grandes artistas de la forma pura en el género que practicaron.

[5] La frase pertenece a Walter Benjamin.

[6] Ciertamente, no es posible aceptar que “una inteligencia promedio” y “dieciocho horas diarias llenando el papel” basten para crear algo siquiera parecido a Moby Dick o Los hermanos Karamazov.

[7] Pero eso Renard, carente de dotes adivinatorias, no podía saberlo: Flaubert había muerto en 1880 y su correspondencia sólo comenzaría a publicarse hacia 1925.

[8] O más bien de su simplificación: Shelley, Keats, Novalis y Hugo nunca fueron tan ingenuos, y basta con hojear Defensa de la poesía (Shelley) para comprender que la estética del movimiento romántico no puede reducirse a dos o tres fórmulas sencillas.

[9] La mayoría de los cuales suscribían sin la menor vacilación el célebre dictum de Ezra Pound: “La técnica es la prueba de la sinceridad del artista”.

[10] Por otra parte, su insistencia en “!la palabra exacta! —le mot juste–, ¡la palabra exacta!”, demuestra que muchas ideas del gran novelista y teórico se habían incorporado de una forma u otra al pensamiento estético finisecular: no puede ser una coincidencia que Renard utilice precisamente la misma frase que todos asocian con Flaubert y su proyecto estilístico.

[11] Hay anécdotas sobre Edmund Goncourt, Marcel Schwob, Valéry, Mallarmé, Alfred Jarry, Gide y muchos otros.

[12] Al parecer, Gide creía –inexplicablemente– que todo lo que contaba era interesante por el mero hecho de sucederle a un tipo llamado Gide.

[13] Y no hay que asombrarse por eso: también en el caso de Gombrowicz y Pavese muchos piensan que los diarios son lo mejor de su producción (sin que tal valoración implique subestimar el resto de sus libros).

[14] Un buen ejemplo de esta tendencia cada vez más acendrada con el paso de los años es la entrada del 12 de junio de 1890: “Quizá el escritor que perdurará sea Mérimée. En efecto, es el que menos usa las imágenes, esa causa de senilidad del estilo. La posteridad pertenece a los escritores secos, a los estreñidos”. Por cierto, resulta interesante que George Steiner comparta su opinión y vea en Mérimée un escritor importante, como demuestra un texto incluido en Lenguaje y Silencio donde, de manera bastante asombrosa, el gran ensayista señala que Nietzsche consideraba a Mérimée uno de los maestros de la prosa moderna.

[15] Probablemente un corolario lógico del primero: en sus últimos años se había vuelto tan intransigente en cuestiones estéticas que –con las excepciones de rigor: La Bruyère, Baudelaire, Flaubert– apenas podía apreciar a ningún escritor francés.

[16] Podemos suponer que la influencia de La Rochefoucauld no se limitaba al estilo.

[17] Una antología de Parerga y Paralipómena apareció hacia 1880.

[18] De hecho, se convirtió casi en un lugar común, sobre todo en los libros de los así llamados “decadentes”.

[19] Y era tan extrema que en algún momento incluso se burla de sí mismo: “Como sólo puedo leer cosas perfectas ya no leo nada”.

[20] “Cézanne, bárbaro. Hay que haber apreciado muchos pastiches célebres para disfrutar de este mecánico del color”.

[21] “Thadée Natanson me dice:

—Un señor quiere ponerle música a algunas de sus Histoires naturelles. Es un músico de vanguardia (Ravel) que está sonando mucho y para quien Debussy ya es un viejo gagá. ¿Qué impresión le causa?

—Ninguna.

—¡Vamos, algo sentirá!

—Nada.

—¿Qué le digo de su parte?

—Lo que usted quiera. Dele las gracias.

—¿No quiere oír su música?

—¡Ah, no! ¡No!”

[22] Sobre todo a Vermeer y los artistas venecianos del Renacimiento.

[23] Demasiado “vanguardista” para su gusto.

[24] Al menos según Harold Bloom.

[25] Como también, aunque por razones muy diferentes, para Mallarmé.

|

Colabora con nuestro trabajo Somos una asociación civil de carácter no lucrativo, que tiene por objeto principal la promoción y fomento educativo, cultural y artístico. En Rialta nos esforzamos por trabajar con el mayor rigor profesional en la gestión, procesamiento, edición y publicación de los contenidos y la información. Todos nuestros contenidos web son de acceso libre y gratuito. Cualquier contribución es muy valiosa para nuestro futuro. ¿Quieres (y puedes) apoyarnos? Da clic aquí. ¿Tienes otras ideas para ayudarnos? Escríbenos al correo [email protected]. |