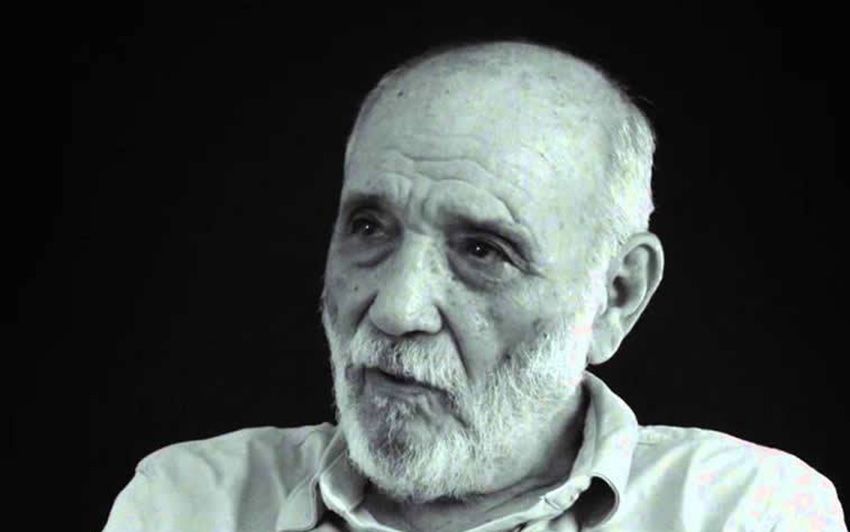

Mi primer encuentro con la cinematografía de Miguel Coyula transcurrió ‒no creo recordarlo mal‒, en la Cinemateca de 23 y 12. Justo allí donde se expondrían años más tarde ‒gracias a su pericia y colaboración con Abel Molina‒ algunos de los animes japoneses de nuestra infancia que lo iniciaron en el arte de filmar ‒según ha confesado él mismo‒. Era 2010 y el Festival Internacional de Cine de La Habana proyectaba Memorias del desarrollo, película que casi seguramente me recomendó Orlando Luis Pardo Lazo, fanáticos como éramos ‒cada uno a su década‒ de Memorias del subdesarrollo. Desde entonces ‒para qué mentir: yo conocía la versión original de la novela y siempre he sido musicalmente impresionable‒, Coyula se erigió para mí no ya en el director desconocido (¿de qué planeta aterrizó este niño?), incendiario de zonas tabuadas de la gramática cubana (¿y cómo lo dejan tranquilamente hacer estas pirotecnias?)… Sino que más bien vino a ser, en primer plano, un hacedor de videoclips nato, que ‒entre Santiago Álvarez y Raúl Martínez, que es decir Andy Warhol‒ había sabido imprimir, o mejor representar a cajas destempladas, el ritmo vertiginoso y sarcástico, procaz por verídico, de la historia tantas veces edulcorada de la Revolución.

Por eso cuando pude conocerlo finalmente en petit comité, en una tarde orquestada nada menos que por Néstor Díaz de Villegas, junto a Ahmel Echevarría y Jorge Enrique Lage, fue raro aunque natural que la emoción se desviara para duplicarse, al cruzarme con la actriz Lynn Cruz, quien ya por entonces era clave en las aventuras de Corazón azul (2021) y Nadie (2017) ‒el documental dedicado al escritor Rafael Alcides, que ante las programaciones oficiales terminaría por volverlos corpus non grato en el cine cubano‒. Me quedan grabadas hasta hoy, porque me siguen calando, la vivacidad de una y la ironía risueña del otro (que los emparentaba con el mismísimo trío de Generación Cero que nos había terminado juntando antes y ahora); la gesticulación locuaz de una y la epicondilera del otro (que nos hacía un dúo casual y extraño, pues los dos andábamos ‒workalcoholic a la legua‒ padeciendo del codo por demasiada entrega a nuestros monstruos); y la crítica con que arremetían ‒no sin desazón por un mundo roto‒ contra todo sistema, empezando por casa y sin dejar de pasar a cuchilla, por supuesto, el american way of life. De esa conversación conservo a retazos imágenes del entusiasmo con que contaban sus peripecias y de la complicidad con que se iban a visitar a Rafael, incluso invitándonos a entrar con ellos en su mundo creativo y en el auto (héroe azul de la mayoría de sus andanzas), unidos por esa energía que después les he sabido perenne: la de trabajar desde el disfrute, como en un interminable juego de niños que entremezcla solemnidad con alegría, tozudez con imaginación.

Con esos recuerdos llegué a INSTAR en el verano de 2019, para quedarme… a lo largo de varios fines de semana… pegada a la pantalla de la Muestra de Cine Independiente-Cine Pendiente, abducida por las conversaciones de los cineastas con Lynn, la mujer orquesta que soñó ese espacio mes tras mes hasta principios de 2020. Enterada un poco a destiempo, no pude asistir a la muestra de Miguel, que había ocurrido en junio, y cuyas entrevistas corales estuvieron en manos del público, cuando se exhibieron Cucarachas rojas (2003), Memorias del desarrollo (2010) y Corazón Beta (working progress de la recientemente concluida Corazón azul).

Por suerte, la proliferación de camaradería intelectual me permitió disfrutar del parabien de alguna escapada con ambos por lugares fetiche, fuera frente al mar o intrincados en el monte; las asimetrías de mi edificio terminaron entre las tomas del director; me hice con mejores versiones de películas y cortos suyos (sin olvidar aquellos animes restaurados entre los que preferimos Yaltus, justo del año de mi nacimiento), y logré ver Corazón… apenas en los comienzos de esas jornadas de proyecciones domésticas que ellos han continuado prohijando, los domingos a las 2 de la tarde. Así que no es raro que en el último mapa habanero de mis afectos haya un sitio en pleno Covid, entre los recorridos vedadenses (donde alternaba paradas por los estudios de algunos pocos conocidos), para ese apartamento que ha sido desde sus comienzos centro de operaciones, y muchas veces locación, de un director de cine que es a su vez guionista, fotógrafo, editor y hacedor de efectos especiales y bandas sonoras.

Tiempo después y millas por medio, puesta ante la experiencia renovada ‒y solitaria, como en el caso de Jorge Molina‒ de acercarme a las realizaciones de Miguel Coyula mostradas en INSTAR, no he podido sustraerme a la curiosidad de husmear también en esos cortos que me entregó un día.[1] Y lo he hecho no sin el disfrute de hallar de vez en cuando resonancias de la novela Mar rojo, mal azul, que fue inspiración de su primer y su último largometrajes. De hecho, tal libro se me antoja crucial para comprender el ideario del cineasta en sus tempranos veinte, e incluso me resulta palpable el que funja a ratos ‒subrayado metaficcionalmente‒ como diario y manifiesto estético, no por antiguos periclitados, de quien suele profundizar en sus quimeras, metamorfoseando y perfeccionando los modos de hacerse a ellas, más que lanzándose a perseguir otras.

Antes que la perspicacia de hurgar en los nombres o los rasgos de los personajes inadaptados que suele preferir, me ha atraído reencontrar ‒teniendo en mente los largometrajes, mientras voy del volumen a los cortos‒ los leitmotivs que abrazan, justamente, el rojo y el azul, esos colores primarios por los que el cineasta ha declarado predilección. Así, de las cucarachas y la sangre al instrumento melódico: ¿flauta o corazón de extrarrestre?, el arpegio central, “angelical” y frenético, de Buena onda. Y así, el océano, ese paisaje con densidad de ente, que ‒como declara él mismo en Interrupt this Moment, y evidencia su corpus, generado al borde de los arrecifes, desde Válvula de luz‒ es crucial en su imago mundi, tanto como el edificio Riomar, cual alegoría de una isla en ruinas: desangrada a través de sus exilios, milagrosamente estática frente al salitre y al embate de las olas.

Destacan asimismo, repetidos, reclamando mi atención, disímiles patrones, junto a la perennidad de esos colores que d(en)ominan dos de sus películas, y a la retahíla de historias de incomunicación y catástrofe, entrecortadas por la terca búsqueda de unos protagonistas que ‒como su director, que se autodenomina “deconstructivista”‒ no se conforman con lo epidérmico y van tras la médula vital, a ratos conectándose y desconectándose de esos universos paralelos en que acaso somos no más que “un granito de arroz”. Dentro y fuera de las ruinas que lo obcecan y semejan favelas de muchos pisos: las escaleras como laberinto (social y mental), tal vez símbolo de cruces o agujeros a otros mundos, dimensiones, afacetados restos de pirámides. La suavidad y la extrañeza (que nos cerca hasta hacerse insoportable) de sonidos que pueden emular el rasgueo del agua, el copular o el reptar de los insectos, los chisporroteos de máquinas e incluso los llamados de más allá de la órbita terrestre. La fragmentariedad de lo contado, que habría que recuperar a través de múltiples planos y tramas, y que gusta de trabajar como entre jirones de sueños mientras deja zonas de misterio, dando que-hacer al espectador; más cuanto el cineasta se niega a repetir planos (sentimientos, ideas), en pos de llegar a una representación fluida, como quien se moviera por un río de sensaciones. La obligación al bricolaje para materializar sus películas, junto al saboreo del collage, que hará máquina con los propios hábitos de Edmundo Desnoes en Memorias…; y el pastiche de dibujos y pinturas, animadas a través de la música o el baile y la distorsión de los trazos, en connivencia con las filmaciones, hasta desembocar en la historieta corporizada con los niños de Idea en el vientre de otra cueva, o en la inserción de un anime propio en Corazón azul. La apelación a archivos, soportes y medios: pizarras, publicaciones, fotografías, discos, audios, videos, teléfonos, computadoras, televisores, noticiarios…, que encarnan la red asociativa humana, a su tiempo falaz, a la par que entrechocan con otros modos encriptados de transmitir mensajes: manipulados, codificados (incluso genéticamente), insonorizados como la telepatía, obliteradores del espacio como la telequinesis o esa sombrilla luminosa que veremos envolver la capital de Cuba.

Hablando justamente de la luz, que es atmósfera y es (prot)agónica ella misma, escribe Miguel en su novela, y es descripción palpable en sus ficciones:

Ese es el mundo que rodea a mis personajes, un universo denso, donde la luz azul grisácea no se decide por la noche cerrada, situaciones límite donde las catástrofes amenazan con un cataclismo definitivo, la música flota en el aire mezclándose con el ambiente local, y las personas son tan grises como el cielo, capaz de aburrirme a mí mismo… y en un instante se puede volver tan frenético, como incomprensible

El placer por lo indeterminado (¿atardecer o amanecer?) en la iluminación parece también lo que lo lleva a apostar por fuentes y opiniones multívocas, así como por ilaciones polisémicas de sus relatos fílmicos. Ese gris indefinido: que no es negro, que sí es blanco y que es azul (como el fondo turbulento de algunos amores y mareas difíciles), lo sitúa en la zona del sfumato, de lo espectral, al tiempo que colabora con lo imprevisible que le tienta.

Por seguir pensándolo desde la paleta que le es cara, rojo pasión, rojo salsa de tomate es también la trama de la cinta Cucarachas rojas, su ópera prima, echada a andar tras el paso por la Escuela de Cine en San Antonio, y mientras fue becario del Lee Strasberg Theater Institute en los Estados Unidos. Para mí, que las he visto en danza desordenada, es como si, en una especie de déjà vu invertido o pesadilla que se repite, esta película prefigurara y a la vez clarificara algunos de los secretos que todavía me esconde Corazón azul.

Personajes y experimentos genéticos hacen de vasos comunicantes y confirman que su autor las presente como parte de una trilogía. A un lado u otro del océano, al “servicio” de la ciencia y del poder, en un muda rápida de trajes ideológicos que no hace la diferencia cuando manipular vidas es la palabra clave, las mutaciones anunciadas se verifican, y la tragedia de otros Frankestein “fracasados”, despojados de convencionalismos, termina estremeciendo los cimientos de familias/ vecindarios/ sociedades que de suyo no tienen soportes sólidos, corroídas por los túneles de su propio cáncer: mentira, autoritarismo, consumo, ambición… A un tiempo, los seres resultantes: tanto los hermanos Adam y Lily como los hombres y mujeres “nuevos” de la isla, ¿qué falla traen que no sea el ejercicio de la libertad?, ¿y es liberarse de la Ley una falla? Su anarquía, que explora el incesto o la violencia del “ojo por ojo y diente por diente” solo como una de las tantas rebeldías posibles, querría apuntar más allá, al detonar de todo lo estatuido, si bien tampoco se propone como organización del caos. Ni finales felices ni kit de soluciones se encontrarán entre estas obras; mas sí el goce y el retrato crudo de lo escabroso humano y del cuerpo, como campo de batalla más que camposanto, como cavidad y asiento de lo posible.

Aunque Cucarachas… sea distinguida por algunos dado su claro desanclaje del ámbito cubano: sembrada en una megalópolis, tanto el ritmo y el enclave de hormiguero de la Gran manzana, como los bucles o los lapsus en que sus personajes se extravían, la acercan a Memorias del desarrollo. En ese segundo largo, como en Corazón…, Coyula tensa sus habilidades para palimpsestar ficción y mundo “real”, empleando audios e imágenes a su antojo, como un mokumentarista, y haciendo de su cine un laboratorio que replica las monstruosidades de la prepotencia, para exponer como en picota pública, marcándolos con rayos infrarrojos o violeta genciana, los archivos probatorios de la atrocidad, aun cuando no tome partido. La técnica del collage ‒manía que Sergio suma en el capitalismo a su habitual costumbre de grabar, mientras desplaza el telescopio, que lo empoderaba alejado de una muchedumbre en que luego cada vez se diluirá más‒ es manejada por el cineasta como un compositor a su orquesta. Recortar permite reunir extremos que parecerían imposibles, propulsando contrastes, como lo hacen, a su vera, la edición y los efectos sonoros, incluida la música. El creador como gestor de universos, la inadaptación a los sistemas (del socialismo real y el capitalismo), el sarcasmo, el (des)amor y la soledad del individuo son algunos de los temas que conectan el corpus cinematográfico de Coyula, incluida la experiencia biográfica de Nadie ‒que viene a ser como su reverso en el espejo‒, con estas Memorias… que se van desacelerando entre borraduras, hasta volverse de un blanco desértico allá en Utah, mientras emulan la entrada en la vejez.

Si en su versión para el cine tuvo que vérselas con la pérdida de una locación tan importante como el apartamento de Sergio (que era la casa del propio Desnoes), y ha contado cómo aprovechó tomas anteriores, falseó fondos y rearticuló escenas o incorporó los paisajes de sus propios trasiegos a la geografía del filme, además de prescindir del maquillaje con un actor que entre la demora de la película envejeció a su vez; por su parte, en Corazón azul, el lapsus de creación fue tan prolongado que muchos personajes se perdieron por el camino, cuando no los apartó el fantasma de la censura, sobrevenido con Nadie. Impresionan el fervor y la devoción, la voluntad con que Coyula ‒mano a mano con Lynn en ambas obras‒ construye y deconstruye cada escena de sus películas, como las ostras incubando su perla, con la callada amplitud de los corales, como quien alza castillos en la arena, al abrigo y al acecho del mar, y arriesga todo sin pensar en la provisionalidad de su huella.

Si en junio de 2019 no llegué a la salita de proyección a tiempo para ver Corazón Beta, junio de 2020 me compensó con creces, al permitir que me asomara con la pareja a la Cueva del Aguacate. No sé cuántos viajes había dado el carro azul hasta allí ni cuántos volvió después. Pero ese día asistí a la filmación de alguna de las escenas en que el director ‒grabando una y otra vez como un asceta‒ consiguió que luces y sombras, gorjeos de agua y piedra se trenzaran al cuerpo de la actriz, en una sola naturaleza, mientras descubría en un promontorio gigantesco la figura de una mano, y se desenrollaban en el aire susurros que martillearon en mi memoria por días, hasta terminar en el poema “Azul y yodo el corazón/ −penúltimas noticias−”. Algunos versos-parlamentos de aquella tarde decían:

Casimbas. Claraboyas. Goteo −fraseo−

¿Te acuerdas del árbol que estaba en la azotea?

Mancaperro. Chipojo. Guano de murciélago

Ahora no recuerdo si las hojas eran verdes.

Entrando por la galería −el claro−

Creo que sí, pero no estoy segura.

y en el ojo de agua/ por el ojo de cielo

Ha pasado [tanto] tiempo.[2]

Si en julio de 2022 tampoco llegué al Acapulco para ver la restauración de El último unicornio ‒obra igualmente de los desvelos de Abel Molina y de Miguel Coyula‒, y me perdí abrazar a los amigos por quién sabe cuánto más, me he tenido que consolar halla/oyendo entre mis correos pendientes el link de una música que, sin invitar a la melancolía, incita sí ‒como aquella animación japonesa de 1982‒ a la búsqueda insomne de lo perdido. Realizado por Coyula, el videoclip de “Adónde está la libertad”, retoma la canción setentera del argentino Pappo’s Blues, en boca y manos de Porno para Ricardo. Como en otras piezas del cineasta, hitos y paisajes que ya son marca de estilo se suceden: el rojo y el azul, billetes y urnas, barras y estrellas, sombras y desnudos, ruinas y fuego…, se entreveran con escenas de violencia, retrotrayéndonos al estallido cubano del 11J y a tantas represiones y censuras más allá. Con la aceleración metalera del punk, vemos desfilar y superponerse, a través de un prisma anárquico: retores y banderas, prensa local y cartelística, entrechocándose como enjambres en cabezas más o nada conocidas. El revoltijo remeda el oblicuo ajedrez de la política; y no deja ídolo en pie, mientras la letra golpea: “Adónde está la libertad. / No dejo nunca de pensar. / Quizás la tengan en algún lugar / que tendremos que alcanzar. // No creo que nunca / Sí, que nunca… / No creo que nunca / la hemos pasado tan mal”.

Escrita como un fluido de emociones, esta reseña se ha trastocado en crónica de una excursión por los mundos del autor de Pirámide. Cada historia reclama su forma, y cada proyección empolla en el espectador distinto nido. Como melómana a la espera de otro hit, el corpus cinematográfico de Coyula me deja siempre en el pecho la agitación propia de las aguas revueltas. Bienvenida sea, porque yo ‒como la voz de Mar rojo…‒ “No le temo tanto a las olas como al horizonte azul, en calma e infinito”. Prefiero danzar sobre agujas… Y así también apuesto ‒como la canción de Pappo’s Blues‒ por hallar la libertad, donde sea que la tengan prisionera.

Providence y LaVana, 30-31 de enero y 12 de julio de 2022

Notas:

[1] Me refiero a Pirámide (1996), Válvula de luz (1997), Idea (1998), Buena onda (1999), Bailar sobre agujas (1999), Clase Z Tropical (2000), El tenedor plástico (2001). Algunas de estas obras pueden visionarse en Cine Cubano en Cuarentena, dentro del proyecto Rialta. Y allí también se accede a Psique (2015), una fábula ilustrada entre espectros y efectos salidos de las sombras, que aprovecha el blanco y negro junto a la gam/rra del expresionismo, y adelanta el modus narrativo experimentado por Miguel Coyula en Nadie.

[2] El texto fue publicado en el número 18-19 de La noria, con un still de Elena (Lynn Cruz) no incluido en la película.

|

Colabora con nuestro trabajo Somos una asociación civil de carácter no lucrativo, que tiene por objeto principal la promoción y fomento educativo, cultural y artístico. En Rialta nos esforzamos por trabajar con el mayor rigor profesional en la gestión, procesamiento, edición y publicación de los contenidos y la información. Todos nuestros contenidos web son de acceso libre y gratuito. Cualquier contribución es muy valiosa para nuestro futuro. ¿Quieres (y puedes) apoyarnos? Da clic aquí. ¿Tienes otras ideas para ayudarnos? Escríbenos al correo [email protected]. |