Poco a poco, según pasan los años, me he ido convirtiendo en un involuntario escritor de obituarios. Es cuestión de tiempo, y no sé si me gusta. El género es escasamente concurrido además de poco prestigioso entre los vivos, y no creo que la situación cambie demasiado mientras se siga muriendo gente, algo que no tiene por qué no ocurrir. En literatura, al menos en la nuestra, se celebra la muerte con disparos al aire pero muy pocas veces nos ocupamos, por pudor o vergüenza, de la vida del muerto con su logros y desdichas. La cosa es que, acaso por el hecho de vivir fuera de mi país, tengo amigos y radares levantados en muchos sitios que, por extraño que parezca, me alertan tan pronto ocurre una mala noticia.

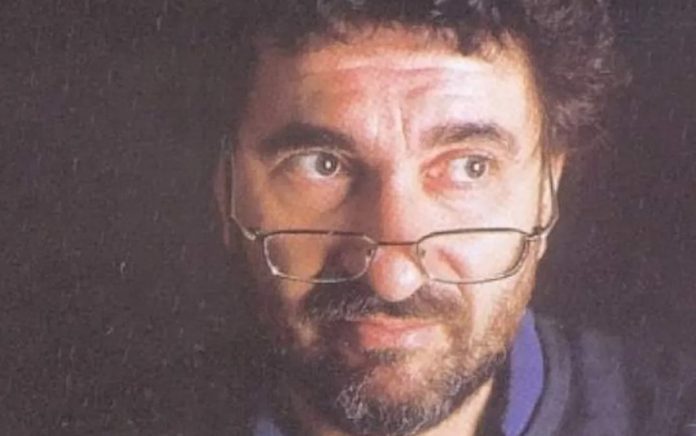

La muerte es una puta caliente, dice Parra, y esta vez fue el poeta Bruno Montané quien me escribió un breve mensaje, seco y aterrador, diciendo que Marcelo Maturana había muerto de un ataque al corazón la noche anterior. Impactado, pedí detalles que Bruno ignoraba, busqué en Facebook y telefoneé a Chile. Ninguna precisión logró sacarme del estupor. Marcelo no fumaba, apenas se tomaba una copa en ocasiones selectas, no se estresaba con los apuros sentimentales o editoriales, y nunca andaba demasiado enojado para perder el talante de bromista literario, ducho en apodar y renombrar a los escritores y poetas con juegos de palabras que los retrataban mejor que sus propias obras. Algunos eran insultantes pero cariñosos a su manera, a la manera de Marcelo, y siempre iban acompañados de una risa picaresca que se levantaba detrás de sus anteojos. Políglota de vocación, podía ser muy aburrido cuando andaba inspirado y se dedicaba a ensayar retruécanos y paráfrasis para neutralizar al interlocutor. Aunque su nombre diga poco a la mayoría de los lectores, ese era Marcelo Maturana cuando lo conocí. Alguien entrañable y despacioso, con chalas en verano y bufanda en invierno, quien nunca corrió en un gimnasio ni detrás de una micro, pero a quien editores y escritores de ambos sexos entregaron más de un manuscrito para que lo leyera, lo observara, lo corrigiera, y acaso lo comentara finalmente en su columna literaria del diario Las Últimas Noticias, firmada por Vicente Montañés.

Creo que nos hicimos amigos pocas semanas después leerlo y decirle que era un escritor experto en borrar sus propias huellas, luego de que me mostrara el primer capítulo de una primera novela que nunca llegó a terminar. Debió ser alrededor de 1984. Marcelo se había retirado o estaba por retirarse de la carrera de Antropología, y a instancias suyas yo había sido invitado al taller de José Donoso, del cual me di de baja al poco tiempo. Un modernismo de tintes costumbristas se respiraba en las sesiones, y supongo que no era el tipo de conflictos que yo mantenía con las palabras. Tampoco eran los de Marcelo, si es que lo interpreto bien. Los problemas eran otros, más cerca de Kafka que de Henry James: un padre –el biólogo y filósofo Humberto Maturana– demasiado grande y célebre, famoso y bondadoso; la molesta incerteza de una escritura culpable; un entorno sensible pero de proyecciones chatas y limitadas; la dictadura perpetua en el día a día para ganarse la vida.

El gran consuelo era la lectura. Nos asombraba comprobar que el Zama de Di Benedetto no fuera leído como una obra esencial de la literatura latinoamericana, a la altura del Tríptico de Carnaval de Pitol o del mismísimo Pedro Páramo de Rulfo, y que Zona de Contacto fuera luego el suplemento literario del momento. Pero así eran las cosas hace más de treinta años atrás, y hoy no parecen haber cambiado en lo fundamental. En más de una ocasión, Marcelo trató de convencerme de que debía entregarle los manuscritos de mis novelas antes de publicarlas. Él podía mejorarlas, decía, sin ofender. No porque fueran malas sino porque estaban a un paso de ser muy buenas. Y no es que yo dudara de sus capacidades ni de sus excelentes condiciones de editor (ejerció como tal en Alfaguara a mediados de los años noventa, donde tuvo que vérselas con Donoso para editar Conjeturas sobre la memoria de mi tribu) pero yo confiaba en mis errores, los apreciaba tanto como un logro; es decir, algo que hoy podía ser leído por la crítica como una muestra de impericia narrativa, mañana quién sabe, podía elevarse a otro tipo de interpretación menos inmediata: la literatura es básicamente un ejercicio paródico sobre el absurdo que representa la vida que soñamos mientras vivimos la que nos toca. Para Marcelo este argumento tenía visos de excusa y le parecía inconcebible que los errores no forzados formaran parte de un original dispuesto para su publicación.

Traigo a colación esta anécdota para explicar por qué Marcelo fue un autor sin obra, o un escritor de una sola novela, que es lo mismo. La perfección que él buscaba tenía su motivo en el espejo que lo reflejaba, no en el género. De haberlo aceptado, o de haberse aceptado, habría escrito tantas novelas como correcciones hacía. De hecho, el mot juste de la novela flaubertiana no es la frase ni el párrafo, sino el hallazgo que le da vida. La novela pertenece al error, es una materia hecha de suciedades e impurezas, de falsos positivos e imposturas, pero que incluso a sabiendas de sus tropiezos se impone a sí misma la posibilidad de salir airosa, más que sea por un instante, de una batalla que parece siempre perdida. No borres ni corrijas lo que se leerá mal, aconsejaba Cocteau: déjalo estar, porque ese eres tú. Un declaración a lo Aira, pero que sirve bien para disculpar la dificultad que el escritor Marcelo Maturana enfrentó a lo largo de toda su vida como un correctivo a su desinstalación creativa.

No traiciono su recuerdo si digo que al terminar una larga conversación de café donde él argumentaba sobre este espinoso tema, Marcelo se ofreció a llevarme en su auto al lugar donde yo me hospedaba. Accedí y a las pocas cuadras el auto se detuvo. Entre bocinazos e insultos de los amables automovilistas santiaguinos, decidimos revisar la situación. El estanque estaba seco y la gasolinera más cercana quedaba a no menos de ocho cuadras. La pana del tonto, Marcelo, le dije. Un error, una pura distracción, dijo él. Nos reímos y comenzamos a empujar sin ningún apuro por llegar.

La última vez que hablamos fue en marzo de este año. Marcelo se mostraba serio y muy parco, casi ofendido, algo muy poco habitual en la forma como nos relacionábamos. Quise saber qué le sucedía y nos fuimos a un café a tomar algo. Me explicó. En su opinión, había desconsideración de mi parte por el escaso interés que yo mostraba en las columnas que él escribía y enviaba por correo. Me disculpé. Es pura distracción, me expliqué entonces, y el asunto quedó despejado. Las columnas de Montañés volvieron a ingresar a la bandeja de correos y siguieron llegando hasta que el mensaje de Bruno Montané las interrumpió. Una distracción, recordé, como la muerte y otras sorpresas que no son. O quizá es el género de la opinión autorizada, que parece haber pasado a mejor vida con la grafomanía de las redes sociales. Qué es una columna hoy en día sino un obituario literario.

|

Colabora con nuestro trabajo Somos una asociación civil de carácter no lucrativo, que tiene por objeto principal la promoción y fomento educativo, cultural y artístico. En Rialta nos esforzamos por trabajar con el mayor rigor profesional en la gestión, procesamiento, edición y publicación de los contenidos y la información. Todos nuestros contenidos web son de acceso libre y gratuito. Cualquier contribución es muy valiosa para nuestro futuro. ¿Quieres (y puedes) apoyarnos? Da clic aquí. ¿Tienes otras ideas para ayudarnos? Escríbenos al correo [email protected]. |

Una triste sorpresa, pero una gran admiración su vida y obras según lo supe de los escritores Roberto Brodsky y Carlos Franz

Un ramo de laurel se agregue a su vida y creación!

Un obituario que desconoce la poética de las columnas de Marcelo Maturana y otras piezas de su escritura como «Las estaciones de la noche» cuento ganador del Concurso Paula (2012). Por la memoria de un gran editor y escritor, al que por fortuna se le han hecho otras bonitas semblanzas y más acordes con su vida.

Una justa aclaración al obituario de Marcelo Maturana.

Su cara seria y casi ofendida, no fue por la falta de comentarios a sus columnas que enviaba a todos sus amigos, eso está muy lejos de ser verdadero, Marcelo era incapaz de molestarse si no le comentaban sus columnas, era una persona demasiado sencillo y humilde para su genialidad.

Su cara obedecía a la molestia que aún sentía cuando quedaron en pana en su auto, lo ayudaste a orillar el vehículo en Avda P de Valdivia y te fuiste dejándolo solo. Eso era lo que te iba a decir, y te lo dijo …

Atte, su mujer, Carmen Gloria